Свидетельство украинского схиархиепископа Алипия.

Схиепископ Алипий (Погребняк) - в прошлом правящий архиерей Горловской епархии - известен многим верующим востока Украины. Владыка открывал Свято-Успенский Святогорский монастырь.

К нему, человеку, умеющему утешить, дать духовный совет, и сегодня стремится множествоо людей.

А между тем его собственное духовное становление проходило в очень сложных условиях. Все священники родного села погибли на каторге, окормлять верующих было некому.

Поступив в Духовную семинарию, Василий Погребняк - будущий Владыка Алипий - вернулся домой уже в рясе. С тех пор начался нелегкий путь священнослужения - вплоть до великой схимы...

Пророчество, данное прп. Иоанном (Стрельцовым) схиархиепископу Алипию (Погребняку) о будущем России, о воссоединении всех разорванных славянских земель воедино, о восстановлении монархии на Руси и о грядущем Царе

(см. также На пути к возрождению монархии: Пророчества православных старцев о Святой Руси (ВИДЕО)

).

Молитва покаянная

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матери, Святаго Великомученика и Исповедника Царя Николая и Всех Царственных Мучеников и Новомучеников в Земли Российстей просиявших, продли нам недостойным время на покаяние, соедини нас во едино стадо Твое «всесильною десницею Твоею», не лиши нас пастырского попечения и причастия Святых Твоих Даров, избави нас от обольщения и печати беззаконного антихриста, спаси Святую Землю Русскую, воздвигни нам Державного защитника - Царя Православного, Помазанника Твоего и спаси души наша. Аминь.

Интервью с схиархиепископом Алипием (Погребняком)

- Ваше Преосвященство, расскажите, как Вы пришли к Богу?

В нашей округе карательные органы репрессировали всех священников. Верующие остались без окормления и, как овцы без пастыря, рассеялись. В соседнем селе образовалась группа «катакомбников», которые изо всех сил старались сохранить свою веру. Помню, эти люди вычитывали все молитвы до буквочки, выстаивали весь суточный круг богослужения...

Я тогда был ребенком. Именно в этой общине меня научили читать по-церковнославянски, петь гласы, ирмосы - одним словом, всему, что необходимо для служения при храме. А когда подрос, односельчане стали говорить: «Что ж ты ходишь туда? Они ведь сектанты».

Я спросил матушку: «Почему говорят, что вы сектанты?» Она в ответ: «Деточка, это беда наша... Мы не сектанты. Отец Епифаний и святогорские старцы окормляли нас. Но все батюшки погибли на каторге, и нет никого, кто бы нас повел».

После окончания школы и службы в армии я поехал поступать в Духовную семинарию. В свое родное село я вернулся уже иеромонахом. Матушка-«катакомбница» мне и говорит: «Мы наставляли тебя в детстве, теперь ты нас окормляй». И стал я служить здесь, исповедовал, соборовал, причащал. Мы строго придерживались устава.

Храма в деревне уже не было - нашу деревянную сельскую церквушку в честь Рождества Пресвятой Богородицы в советское время местная власть использовала как клуб, а однажды дети залезли в подвал, подожгли бумагу, и церковь сгорела.

- Как относились односельчане к тому, что Вы - верующий человек?

Как-то в газете «Соціалістична Харківщина» вышла одна статья. Я ее до сих пор помню наизусть:

«Село Малеевка на Боровщине. В конце улицы в зелени деревьев утопает аккуратненький домик. Утром здесь отворяются двери. Спешат люди на работу. Конечно же, и Василий Погребняк. Окончил 10 классов Малеевской школы. Пошел работать в колхоз. Обычная биография сельского мальчика. Но как же жизнь Василия отличается от других ровесников! Каждый вечер в клубе, будто и не было напряженного трудового дня, молодежь кружит в стремительном танце. Допоздна звучат бодрые песни. Нет среди местной жизнерадостной молодежи только Василия Погребняка. Он избегает девушек. Он больше думает о небесном, чем о земном.

Еще в детстве Василий заболел. Болели у него ноги. Тяжело переживал мальчик этот недуг. За окном играли дети, Василий мечтал быть с ними, но болезнь приковала к кровати. Родители хотели отвезти в больницу, но потом подумали: "Ничего, приедет бабушка из Одессы и присмотрит за больным". Старая бабушка по вечерам читала ему Библию и жития святых. Василий читал, а ночами раздумывал над прочитанным. И как-то спросил: "Бабушка, а есть ли Бог?" - "Когда я заболею, то помолюсь, и болезнь отступает", - сказала старушка. Василий стал просить себе здоровья у невидимой силы.

Прошли года. Подрастал Василий. В школе изучал науки: историю, физику, но все это не задерживалось в голове мальчика. Он стал ходить к дедам в церковь, но никто не обратил на это никакого внимания. Теперь Василий хочет поступить в семинарию и действительно знать - существует ли Бог.

Когда Василий пошел работать в колхоз, то в шутку его стали называть "попом". Еще больше замкнулся в себе Василий, старается быть наедине с собой. А тут и правление колхоза подобрало работу Василию в поле, оставив его один на один с овцами и мыслями о другом мире. А ему нужно быть среди веселой жизнерадостной молодежи. Куда же смотрели комсомольцы и коммунисты села!

Хочется верить, что товарищи помогут найти Василию верный путь в жизни и выведут его на светлую, радостную дорогу, по которой наша молодежь шагает к коммунизму

».

Конечно же, у меня не болели ноги, и бабушки в Одессе тоже не было. Это все придумали в селе, чтобы как-то объяснить мою веру.

- Как в дальнейшем сложилась Ваша жизнь?

После армии я поступил в Московскую духовную семинарию. Учиться было легко, все, что там проходили по программе, я уже знал. И пение, и устав, и полунощницу, и повседневные, субботние, воскресные богослужения...

Время тогда было страшное, Церковь была гонима. В храмы приходили учителя, руководители района, области, забирали детей и держали в исполкоме, пока служба не закончится. Потом отпускали.

А сколько радости у меня было оттого, что поступил в семинарию! Хотя в селе не поверили: «Да врет он! Кто там его примет, да еще в Москве?!»

- А когда вернулись в родное село после семинарии, что-то изменилось в отношении к Вам со стороны односельчан?

В родное село я приехал уже в рясе. Мы жили от автостанции на другом конце села, но только я из автобуса вышел, как маме уже передали: «Там Васько твой приехал, в мантии, и борода до колен». Не верили, что у меня борода настоящая. Господи, сколько пришлось пережить!

Помню, как-то старший брат купил машину «Москвич» цвета «золотое руно». Говорит: «Отец Алипий, может, куда-нибудь поедем?» - «Давай в Карповку, к матушке, - сказал я. - Так душа у меня болит...» Приехали туда, а она уже и говорить не могла. Я Иисусову молитву над ней почитал, а у нее слезочки так и капают... И отошла в вечность матушка Евдокия. Упокой, Господи, ее душу.

- Владыка, какие еще люди оказали наибольшее влияние на формирование Вас как личности?

Отец Стефан - настоятель нашего сельского храма. Такой духовный батюшка был: волосы длинные, борода густая, подрясник никогда не снимал, хотя носить его было запрещено.

Активисты-безбожники настояли, чтобы во время Причастия батюшка лжицу в банку с хлоркой опускал - мол, не допускать переноса инфекции. Так отец Стефан за банкой придумал стаканчик поставить: причастил - и в стаканчик, а не в банку. Потом сам потреблял эту водичку... Страшное было время.

Тогда еще батюшки ходили во время Великого и Рождественского поста по домам с молитвой. Вот староста идет по селу и спрашивает у хозяев: «Вы священника будете принимать?» Говорят: «Будем». На воротах таких хозяев он рисовал крестики. А кто не хочет, тех пропускает, не ставит. Я тогда смотрел на это и думал: «Господи, это ж мы так без батюшки останемся!». Пошел, и поставил на всех воротах крестики. А батюшка везде заходил, и принимали его очень радушно: благодарили пшеничкой, хлебом, гречкой. А время после войны тяжелое было. Со временем этого священника перевели, и церковь закрыли. Для активистов-безбожников храм был просто хатой под соломой, а для меня - Чертогом Небесным.

Были в нашем селе монашествующие еще дореволюционного пострига. И Святогорские отцы были. Я через матушку Евдокию со всеми перезнакомился. Когда в семинарию поступил, так они мне книги и иконы дарили. Дают иконочку, а в ней записочка: «После моей смерти передать семинаристу Васе». Постепенно у меня собралось много святынь, которые представляют историческую ценность.

- В годы безбожия нелегко приходилось не только духовенству, но и простым верующим...

Когда я поступил в семинарию, а затем в академию, то мне не верили, что я простой хлопец из села. Там тогда такие великие люди учились!

В Троице-Сергиевой Лавре я был уставщиком в хоре. Затем монашество принял - после второго класса семинарии перешел в число братии. В сан иеродиакона рукоположил меня ректор, владыка Филарет (Вахромеев), а в иеромонаха - владыка Платон (Лобанков). Его хиротония во епископа пришлась на день памяти преподобного Сергия Радонежского, и в следующее воскресение он служил первую Литургию, за которой, собственно, и рукоположил меня.

Помню, тогда студентам академии не давали прописку: существовало негласное распоряжение в монастырях не прописывать. Пока в семинарии учился - была прописка. Окончил семинарию, пошел в академию - все, иди на приход. Святейший Патриарх меня еще год продержал после академии, а потом сказал: «Отец Алипий, пиши прошение...» Я написал, а он поставил резолюцию: «Направить в Красный Лиман, где проживает мать». Таким образом я и попал служить в родной край.

Потом владыка Мефодий (Немцов) пригласил меня в Воронеж. Говорит: «Приезжай, ты мне нужен». Он был председателем хозяйственного управления, поэтому все время ездил в Москву. Прилетит только на Пасху, на Троицу и в тот же день обратно. Я в епархии был за правящего архиерея, храмы освящал... А потом нужно было ложиться на операцию, и я попросился домой. Воронежу я, конечно, очень благодарен, со столькими подвижниками там познакомился...

- Расскажите, пожалуйста, о принятии архиерейского сана...

Моя епископская хиротония состоялась в Донецке. Приехало пять архиереев: митрополит [тогда иеще] Филарет (Денисенко), архиепископы Кировоградский и Александрийский Василий (Васильцев, ныне покойный), Запорожский и Мелитопольский Василий, а также владыки Глеб (Саввин) и Иоаникий (Кобзев). Во время хиротонии митрополит Филарет говорил мне слово на вручение жезла. После того, как он раскол в Церкви учинил, я столько раз хотел ему это слово в конверте отослать - пусть бы вспомнил, чему других учил! (см. «Черный патриарх»: Правда о «патриотомерчике» Денисенко и «филаретовцах» (ВИДЕО) )

На Донецкой кафедре я был недолго, потом перевели на Горловскую. Постоянные ухудшения здоровья мешали в полной мере осуществлять архиерейское служение.

Помню, как я поехал к моему духовнику, отцу Серафиму, спрашивать об архиерействе. Говорю: «Батюшка, что мне делать? Принимать?» - А он: «Сами не рвитесь, а предложат - не отказывайтесь. Вы будете нужны». Что он имел в виду, говоря «нужны», я до сих пор не понял.

Спустя время по состоянию здоровья я ушел за штат.

- Вы были участником исторического Харьковского Архиерейского Собора 1992 года...

Сначала мы поехали к епископу Житомирскому Иову (Тывонюку). Все, кто собрался у него, понимали, что так не должно быть, что напрасно Филарет хочет автокефалию. Все были против, но тогда приехал один архиерей (не буду называть имя) и начал нас уговаривать: «Давайте, мол, с Филаретом вместе...»

Господи, помилуй! Что там было! Филарет приставил к нам наблюдателей. Потом домой разъезжались окольными путями - боялись нарваться на унсовцев. Сейчас это событие называют «Житомирским совещанием».

Затем митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим собрал Собор в Харькове. Конечно, все переживали. Во время заседания его постоянно вызывали к телефону, угрожали, так что он возвращался в зал весь бледный. Было тайное голосование, а он, уходя, чтобы ответить на очередной звонок, сказал: «Можете за меня не голосовать. Я отдаю свой голос митрополиту Ростовскому Владимиру».

- А потом встречали Блаженнейшего...

Нынешний архиепископ Николаевский и Вознесенский Питирим был тогда наместником Киево-Печерской Лавры. Он заказал на утро автобусы. Утром кинулись - нет автобусов! Оказывается, некто приказал этот заказ снять. Тогда поехали машиной. Митрополиту Владимиру власти сказали: «Пересаживайтесь в машину службы безопасности, чтобы не было кровопролития. Поедете потихоньку в Лавру». А он в ответ: «Даже если меня убьют, я это посчитаю за честь. Никуда я не поеду. Народ меня выбрал, он меня ждет».

Потом шли пешком, остановились у Владимирского собора. Блаженнейший помолился, а сотрудники службы безопасности говорят: «Мы так не договаривались, чтобы вы входили в храм». Владыка ответил, что он и не собирается. «Каждый христианин может поклониться Владимирскому собору. Там мощи великомученицы Варвары, многих угодников», - сказал он.

Затем направились в Киево-Печерскую Лавру. Народу было видимо-невидимо, люди пели пасхальные песнопения. Такой подъем был - не передать!

Ну а потом новая проблема: президент не принимает. Все епископы, монашествующие, священники и верующие выстроились напротив здания Верховной Рады с транспарантами, требовали, чтобы глава государства принял Блаженнейшего. Трое суток мы тогда стояли, в конце-концов принял Митрополита Владимира президент. На обратном пути Владыка обратился к народу, который стоял у парламента: «Все! Все уладилось. Разъезжайтесь».

Все бы ничего, как вдруг ночью унсовцы напали на Киево-Печерскую Лавру. Блаженнейший говорит нам: «Вы, восточные епископы, останьтесь, у вас там все благополучно. Будьте со мной...». Унсовцы перелезли через ограду, но люди Лавру отстояли...

А тут как раз канонизация митрополита Владимира (Богоявленского). Ночью я, владыки Онуфрий, Сергий и Иоаникий подняли мощи священномученика, а у него правая рука нетленная...

Такие были события - и радостные, и печальные, но Православие победило!

В 2005 году я обратился с просьбой к владыке Алипию, архиепископу Чикагскому и Детройтскому (РПЦЗ). Он известен российскому читателю как автор книги “Грамматика церковнославянского языка”.

Мне хотелось побольше узнать о жизни Владыки и о создании храма, прихожанином которого я являюсь.

Владыка откликнулся на мою просьбу и составил для меня краткую автобиографию.

Я высылаю материал таким, каким он был подготовлен к публикации, включая моё небольшое вступление и краткий рассказ, записанный со слов Владыки; я его вставил в текст биографии и выделил ремарками.

Владыка Алипий достоин того, чтобы о нём знали больше. Этот уникальный материал ещё нигде не опубликован.

Впервые я увидел владыку Алипия, Преосвященнейшего Архиепископа Чикагского и Детройтского, на проповеди во время литургии. Помню, меня поразила та простота, с которой он излагал Евангельские истины. Поразило и то, что слышанное и прочитанное неоднократно представало новым, неожиданным и удивительным, хотя, повторяю, Владыка говорил очень просто, без риторических изысков и как бы совсем без эмоций.

Владыка производил впечатление очень доброго и очень простого человека.

Потом я узнал, что Владыка не только преподавал церковно-славянский и греческий языки, но и выпустил учебник грамматики церковнославянского языка, и что эта работа по сей день является едва ли не единственным доступным пособием по данному вопросу на современном русском. На этом пособии выросло не одно поколение семинаристов и в России, и в Русской зарубежной Православной Церкви. Учебник издан и на английском и также является единственным в своём роде.

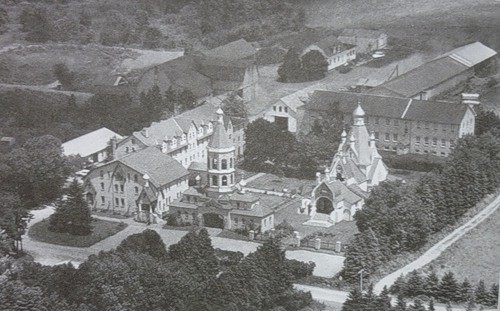

Затем я узнал, что храм, прихожанином которого я являюсь, построен благодаря усилиям владыки Алипия.

Затем выяснилось, что все, ВСЕ росписи, фрески и иконы храма (за исключением раритетных) сделаны владыкой Алипием, замечательным художником и иконописцем.

Я предлагаю вашему вниманию воспоминания человека, благодаря которому тысячи русских людей Америки имеют возможность жить, верить и молиться по-православному.

Воспоминания написаны самим владыкой Алипием.

Д. Якубов

В настоящее время владыка Алипий носит титул Архиепископа Чикагского и Средне-Американского.

Я родился в Херсонской области, в большом селе Новая Маячка, 19 декабря 1926 г. В то отдалённое время эта область была Николаевской. Но мой дедушка часто любил называть её Таврической губернией. Село Новая Маячка находится на 50–60 км севернее Крыма.

Имя отца моего было Михаил Гаманович, а матери - Людмила, урождённая Мартынова. Моё имя в миру было Николай. Я был старшим среди детей, у меня были ещё три брата и две сестры.

По профессии мой отец был кузнецом. Этому ремеслу он вместе со своим братом научился у своего отца - Даниила, который имел кузницу, а дети работали у него. Дедушка к тому же был и столяром.

У дедушки был брат Яков, тоже кузнец, столяр и ещё даже писал иконы. У нашей семьи была икона Спасителя по пояс его работы. Лик и руки были написаны масляной краской, а остальное: одежда, фон и цветы вдоль рамы, - были сделаны из фольги. По правде сказать, украшения фольгой мне не нравятся. Фольга - несерьёзный материал для иконы, слишком мягкий.

В это время уже был во власти . Вскоре началась коллективизация и “раскулачивание” со всей сталинской жестокостью. Дедушка по матери был состоятельным и поэтому подвергся раскулачиванию. Почему-то он оказался в тюрьме и вскоре там умер - не выдержало сердце.

Дедушка по отцу (Даниил) не сумел сколотить материального состояния и потому избежал этой участи, а вот его брат сумел и подвержен был раскулачиванию. Но жители села уважали его, а потому предупредили и посоветовали: “Уезжай поскорее куда-нибудь, оставив свой прекрасный дом, а мы объявим, что ты был раскулачен”. Он так и сделал, поселившись в селе Подокалиновка, устроившись там кузнецом, и жил там до самой смерти.

В то время уже нельзя было иметь собственную кузницу, а потому родственники-кузнецы разъехались в разные стороны. При моей жизни мы поменяли три села. Последнее село было Федоровка (теперь уже не существует). Там была только 4-летняя школа. Для дальнейшего образования нужно было ходить в соседнее село - Кучеряво-Володимировку, где была 8-летняя школа (неполно-средняя). Преподавание шло по-украински, но был также русский язык и русская литература.

Сначала один берег Днепра, там год, потом другой… Часто переезжали, меняли сёла. Где-то выгоднее, где-то менее выгодно. В то время я и начал ходить в школу. Начинал в одном селе, продолжал в другом.

А потом - война.

Она началась 22 июня, а в августе немцы были уже у нас. Они быстро пришли, там же никакой естественной преграды нет, только Днепр был какой-то преградой… И такой внезапный и сильный удар трудно было удержать.

Немецкая армия была хорошо организована, хорошо вооружена, имела талантливых генералов с опытом Первой мировой войны. Натиск был очень сильный - фронт быстро подвинулся на восток. У нас было спокойно, никаких партизан не было, так как негде было прятаться, ведь местность была - равнина, и никаких лесов.

Вскоре немцы стали набирать рабочих для Германии. Обещали, что условия работы и жизни будут хорошими. Многие клюнули, и первый набор был добровольным. Но вскоре стали приходить от них вести, что условия очень плохие. И уже никто не хотел ехать добровольно. Стали набирать уже в принудительном порядке. Старосте давали указания, сколько нужно человек представить. Таким образом в этот набор попал и я.

Набранных посадили в товарные вагоны, и поезд взял направление на Германию. Ехали две недели с небольшими остановками. Привезли нас в Берлин, а там уже распределили кого куда. Среди ехавших были и женщины: женщин определили в женский лагерь, а мужчин - в мужской. Лагерь был окружён колючей проволокой, при входе-выходе стояла будка с полицейским. Все односельчане наши находились в этом лагере. До нас там уже были раньше привезённые из Одессы и Харькова. Они говорили, что раньше их так плохо кормили, что половина умерло… Адрес был: Berlin, Neukolln, Russenlager 4.

Жизнь начиналась в 5 часов утра. Обычно в барак врывался полицейский с резиновой палкой и зычным голосом объявлял подъём. Если кто проявлял медлительность, мог получить бодрость от резиновой палки. Полицейский был - русский из рабочих с повязкой на руке. Он явно старался выслужиться перед немцами.

Между нами были два мальчика по 15 лет. У них было недержание мочи, возможно, от слабости. У нас были двухэтажные нары. Кто-то заведовал нашим бараком, он предоставил им одни нары и заставлял их меняться местами каждую ночь, чтобы они поливали друг друга, считая, что это отучит их от этой слабости.

На завтрак давали 300 г хлеба, чайную ложечку сахара, тонкий квадратик маргарина, иногда тонкое кольцо искусственной колбасы и чай.

Затем строили в колонну, считали и в сопровождении полицейского (русский, с повязкой на руке) мы шли на работу. Завод был машиностроительный. По окончании работы нас снова строили в колонну, считали и так же с полицейским мы возвращались назад. По возвращении мы получали порцию баланды, лагерный суп. В состав баланды входили брюква, капуста, чуть-чуть картофеля и кольраби. Комбинации из указанных овощей могли быть разные. Кольраби клали переросшую, жилистую.

Я пробыл в этом лагере около двух месяцев. Комендантом лагеря был, по-видимому, русский немец. Однажды он посетил завод и зашёл в отделение, где я работал… Мы наклеивали что-то вроде твёрдого картона на раму - делали стенки для фургона. Комендант почему-то обратил внимание на меня, должно быть, я еле таскал ноги. Спросив моё имя, он записал.

Через некоторое время меня и ещё какого-то парнишку отправили в распределитель (Arbeitsamt). Из распределителя меня и ещё двух парней взял к себе какой-то собственник. У него был участок земли около 1 га с леском и маленьким домиком в пригороде Берлина. В этом домике он и поместил нас. Между деревьями были полянки. Наша обязанность была их вскопать и посадить некоторые овощи.

Мне было 16 лет, а моим соработникам на три года больше. Я слабо знал, как обращаться с землёй, а мои соработники - лучше; в общем, получалось неплохо.

Сравнивая с лагерем, наше положение было во многом лучше. Вокруг не было колючей проволоки, продовольственные карточки получили на руки, а по воскресениям я мог даже ездить в церковь. Всё могло бы быть даже в какой-то мере хорошо, но парни были не из лучших.

Один был ещё не такой плохой, а другой - из беспризорников, они не прочь были пользоваться тем, что не было надзирателя. Мы должны были работать от 7 утра до 5 вечера с перерывом на обед. Парни решили: “А, хозяин не приедет так рано, поспим ещё”. А он взял да и приехал и погрозил нам в окошко. Он, по-видимому, тогда решил, что рассчитывать на честный труд не приходится. Мы проработали там около двух месяцев, после чего он отправил нас в распределитель.

Из распределителя меня (кажется, и упомянутых парней) взяли в рабочий лагерь для работ на кладбищах. Самый лагерь находился на территории кладбища за могилками. Кладбище было ограждено деревянным забором (6–7 футов - ок. двух мет¬ров - Ред.). Тот же забор окружал и лагерь с входом-выхо¬дом и будкой для полицейского, но тут было не так строго, как в первом лагере.

Лагерь состоял из двух бараков: в одном бараке жили рабочие, а в другом были канцелярия, кухня и столовая. Адрес лагеря: Berlin, Neukolln 2, Hermanstraџe 84/90. В лагере находилось около 100 рабочих.

Мы обслуживали до 30 или больше кладбищ, к кладбищу были прикреплены двое-трое рабочих, которые ездили на работу сами, для этого выдавались деньги. На кладбищах работа была следующая: копали могилы, когда были похороны (обычно в среду и пятницу), стригли траву, убирали венки, подметали и т. д.

Поскольку мы ездили на работу сами - это было большое преимущество. Работа кончалась в 5 часов вечера, вернуться в лагерь мы должны были не позже 8 часов. Было достаточно времени на возвращение, можно было ещё и побродить.

Я был деревенский мальчик. И видя, что я такой, немного наивный, надо мной иногда подшучивали старшие. “Вот, - говорил один, - копаю могилу… И тут меня мертвец из соседней ямы - цап за ногу! А я его - лопатой по руке! И продолжаю работать”. И так говорили натурально, что я не знал, верить или не верить. Конечно, потом-то привык и спокойно работал.

Так прошёл 1943 год.

С 1944 года американцы и англичане начали бомбить Берлин и чем дальше шло время, тем бомбёжки стали чаще и интенсивнее, особенно к концу этого года и в наступающем 1945-м. Уже не боясь, бомбили не только ночью, но и днём, часто без прицела, просто ковром. В наш жилой барак попали зажигательные бомбы и барак сгорел. Рабочие были в это время на работе на “своих” кладбищах.

Нас переселили в другой барак-столовую, но для всех не хватило места.

Какая-то часть рабочих ночевала на кладбищах, где работала, и приезжала в основной лагерь только за едой. Весь строй лагерной жизни нарушился: уже никто в пропускной будке не сидел. Начальство приезжало в лагерь только на день. Мы чувствовали себя более свободными.

В русской газете я как-то прочёл объявление, что в церкви на Nachotstraџe в среду и пятницу вечером архимандрит Иоанн (Шаховской) будет вести духовные беседы. Я постарался приехать в пятницу. Беседы не было. Был молебен, и отец Иоанн говорил прощальное слово. К Берлину приближались советские войска, и нужно было поскорее уехать подальше на запад.

Я подошёл к столику, на котором лежали литографические иконки для продажи. Рядом стоял отец Киприан, иеромонах. Он заговорил со мной, и у нас началась беседа. Войдя в церковь, я начал прикладываться к некоторым иконам, сделав предварительно поклоны, - это в какой-то мере показывало мою религиозность, а потому, наверное, он обратил на меня внимание и во время разговора сказал: “Тебе хорошо было бы стать монахом”. Я ответил, что давно об этом думаю, но не знаю, как это осуществить.

У моего дедушки были религиозные книги: жития святых, молитвослов и некоторые другие. Жития святых произвели на меня сильное впечатление, и это вернуло меня к вере в Бога. Я, конечно, был крещён в детстве и проявлял некоторую религиозность, но советская обстановка и пропаганда сделали своё дело. Из житий святых мне больше нравились жития монахов и их жизнь в монастыре, а потому у меня появилось желание при первой возможности это осуществить.

Отец Киприан предложил мне посетить временное жилище братии: “Пойдём, посмотришь, как мы живём”. Я провёл там вечер и сказал отцу Киприану, что хотел бы к ним присоединиться. Он подвёл меня к настоятелю архимандриту Серафиму и стал ходатайствовать о принятии меня в братство. Отец настоятель сначала отказывался: “Мы сами не знаем, что с нами будет, как же мы можем брать молодого человека на свою ответственность”, но потом согласился.

В воскресение, никому ничего не сказав ради безопасности, я тайно ушёл из лагеря и присоединился к монашескому братству преподобного Иова Почаевского, - это было 3 февраля 1945 г.

Советские войска приближались всё ближе и ближе к Берлину, и нужно было спешить уехать подальше на запад, - это делали также и немцы, а потому с транспортом было очень трудно. Отцу настоятелю удалось получить транспорт, место в поезде, и вся братия уехала поездом на юг Германии и поселилась в некоем селе (Фельдштетин). Через какое-то время мы переехали в другое село: Зондернах. Тут нас застала капитуляция Германии.

Больше половины братии уже имели транзитные визы в Швейцарию, а потому, не теряя времени, сразу же двинулись в дорогу и прибыли в Женеву. Их встретил архимандрит Леонтий, настоятель Женевской церкви, и устроил их на место жительства. Через несколько месяцев и прочие члены братии присоединились к первой группе. В Женеве мы ждали виз в Америку.

Владыка Архиепископ Виталий (Максименко), который был основателем братства преподобного Иова Почаевского, прилагал все усилия, чтобы выхлопотать визы для нас. Нам пришлось ждать полтора года, ведь транспорт был переполнен военными. За это время в Женеву приезжал наш Первоиерарх Митрополит Анастасий. Из Америки прилетал архиепископ Иероним, и в Женеве была хиротония отца настоятеля братства архимандрита Серафима и архимандрита Нафанаила во епископа.

Наконец визы были получены, владыка Серафим полетел в Америку немного раньше нас аэропланом, а мы, нас было 12 человек, - поездом поехали через Францию, сделав остановку на несколько дней в Париже, и затем, прибыв во французский порт, кажется, Ле Гавр, погрузились на корабль.

Состав братии был из следующих лиц: игумен Никон (Рклицкий), игумен Филимон, иеромонах Киприан (Пыжов), иеромонах Антоний (Ям¬щиков), иеромонах Серафим (Попов), иеромонах Нектарий (Чернобыль), иеродиакон Сергий (Ромберг), монах Пимен, брат Василий (Шкурла), брат Василий (Ванько) и рясофорный монах Алипий (перед отбытием в США, ещё в Женеве меня постригли в рясофор).

Плавание было трудным, океан был почти всё время бурным, и плыли около двух недель. 30 ноября 1946 г. мы были уже в порту Нью-Йорк. Владыка Архиепископ Виталий послал соответствующих людей, которые встретили нас и привезли в епархиальную резиденцию Владыки. Это было здание церкви (в готическом стиле) и при ней несколько комнат.

В воскресение мы присутствовали на архиерейской службе, а священнослужители принимали в ней участие. Отец Никон и отец Пимен остались в Нью-Йорке помогать владыке Виталию, а мы на следующий день поездом поехали в Свято-Троицкий монастырь, который находится недалеко от селения Джорданвилль.

В монастыре, основанном отцом Пантелеимоном при поддержке архиепископа Аполлинария, а потом архиепископа Виталия, было уже пять монахов: архимандрит Пантелеимон, игумен Иосиф, иеромонах Павел, монах Иаков и монах Филарет. А тут мы ещё приехали, одиннадцать человек, так что монастырь сразу оживился.

Мы поместились в большом деревянном доме: внизу дома были домовая церковь, кухня, трапезная и типография, а наверху - комнаты. У этого дома были уже две пристройки, но внутри ещё не отделанные.

Когда основывается монастырь, то само собой возникает вопрос: на какие средства он будет существовать. В этой местности и вокруг фермеры занимались молочным хозяйством.

Отец Пантелеимон происходил из крестьянской среды, а потому земля и коровы не были для него чем-то новым, и он сделал ставку на молочное хозяйство. Это давало средства для жизни и возможности заниматься издательством религиозной литературы, - к этому он как раз и стремился.

Он построил большой сарай: внизу место для коров, а наверху - высокая надстройка для сена. Этот сарай существует и по сей день. К нашему приезду было уже до 500 акров земли для разных нужд, связанных с молочным хозяйством: для пастбища, для посевов разных зерновых культур, включая кукурузу для силоса.

Возле сарая были ещё некоторые постройки: двухэтажный домик, курятник и т. д. Типография была только в зачаточном состоянии, но отец Пантелеимон приобрёл уже два линотипа: один с матрицами русского и английского шрифтов, другой - с матрицами церковнославянского и русского шрифтов, и небольшой печатный станок.

Линотип - это такое приспособление для печати. Это высокая печать. Набирается текст на матрице, затем, при нажатии на рычаг, матрица падает. Когда строчку наберёшь так - и смотришь, если она немножко свободная, клинышек туда вставляешь, где-то между словами, так, чтобы была строчка полностью. Далее - нажимаешь рычаг - и льётся олово, выплавляется строчка. Высота - сантиметра два.

Был и большой печатный станок, подержанный, его нужно было привести в порядок. Отец Нектарий, “мастер на все руки”, взялся за него и починил. Вскоре началось продолжение под редакцией епископа Серафима издательства журнала “Православная Русь”, издававшегося на Карпатской Руси, но владыка Серафим недолго оставался в Свято-Троицком монастыре и в 1950 г. перевёлся в некое имение, подаренное князем С. С. Белосельским-Белозерским Епархии, чтобы организовать там Синодальное Подворье ввиду перемещения Архиерейского Синода из Германии в США, и назвал это место “Новая Коренная пустынь”.

Потом начали книги церковные печатать.

В 1947 г. архиепископ Виталий обоих Василиев постриг в рясофор, назвав одного (в дальнейшем Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Лавр), а другого Флором, а в следующем году (1948) троих рясофорных, отца Лавра, отца Флора и меня, постриг в мантию.

В 1948 г. была открыта семинария.

Первый курс был целиком из монашествующих, так он и передвигался на следующие курсы, оставаясь монашеским. Строительство церкви было уже в действии, к нашему приезду подвальное помещение было почти готово и накрыто, а с наступлением весны занялись строительством верхней части.

К монастырю был очень близок некий профессор Николай Николаевич Александров. Хотя он ещё продолжал преподавать в университете, но часто приезжал в монастырь и всячески старался помочь своим знакомством и связями в высших кругах. К тому времени он уже овдовел. Немного позже он ушёл на пенсию и поселился в монастыре.

Ходатайством Николая Николаевича на монастырский двор свезли кирпичи с какой-то сгоревшей фабрики и сбросили в кучу. Их нужно было очищать от цемента и складывать в стопки: этим занимались сотрудники и все, кто мог; архиепископ Виталий также нередко принимал в этом участие. Эти кирпичи пошли на внутреннюю сторону стены, а снаружи облицовывали кирпичами, слегка глянцевитыми, кремового цвета.

Наймом американских рабочих занимался Николай Николаевич. Каменщиками работали американцы, а помощниками им были из нашей братии, обычно отец Сергий, отец Лавр и брат Леонид (Романов), к тому времени приехавший из Швейцарии, и возможно ещё кто-то. Работа была очень трудная, леса были деревянные: цемент, кирпичи нужно было тащить тачкой наверх по деревянным подмосткам. На работе с крышей, на возведении стропил, особенно в центральной части для шатра, работали американские специалисты. Шатёр был покрыт медной жестью, а остальные части крыши - какими-то плитками. Что касается внутренних работ, то из-за скудости средств решили обойтись собственными силами.

Планы церкви были сделаны архитектором Верховским, но для практического применения планов наезжал какой-то архитектор и указывал Николаю Николаевичу, что и как делать, а он в свою очередь указывал нашим работающим братиям, и они старались, как могли. К стенам прибивали рейки (two-by-fours) с промежутками в 16 дюймов (40 см), а затем для изоляции всё прокрашивали смолой. К рейкам прибивали сетки и по сетке штукатурили. При неумелом наложении штукатурки она частично проваливалась в щель. Полагалось бы между стеной и сеткой класть стеклянно-войлочную изоляцию, но никто об этом ничего не знал, и почему-то архитектор об этом ничего не говорил.

Своды делали арматурные, то есть из прутьев, которые употреблялись для бетона. Прутья гнули в дуги, это было нетрудно. В этом принимал участие и я, к какому-то тяжёлому бревну я приставлял два камня на некотором расстоянии, прикладывал к камням прут и ударял молотом, продвигая прут, пока он не был согнут в дугу. Концы дуги загибали приблизительно на два дюйма (5 см). В нужном месте в стене особым зубилом мы пробивали дырки, в которые вставляли концы дуг, а сверху прикрепляли проволокой дуги к стропилам. Когда нужный ряд дуг был установлен, их скрепляли поперечными прутьями, связав их проволокой. Каждый угол квадрата (приблизительно 18 на 18 дюймов, т. е. 45 см) прикрепляли проволокой к стропилам.

По такой же системе мы устанавливали арматуру купола. К укреплённым прутьям проволокой прикрепляли сетки. Следующая работа была - штукатурить. Опять мы не клали изоляции, так как никто из нас об этом ничего не знал.

Через несколько лет русские беженцы, главным образом из Германии, стали перебираться на жительство в Америку. Отец Архимандрит Иов, член братства преподобного Иова Почаевского, оставшись в Германии для опекания русских беженцев, недалеко от Мюнхена организовал небольшой монастырь, и у него собралось какое-то количество жильцов: кто хотел приобщиться монашеской жизни, а кто с ещё неопределённым намерением, или лучше сказать - полагая, что через поручительство Церкви легче будет перебраться в Америку.

Отец Иов и прислал нам целую группу таких людей, в которой были и монашествующие, и трудники; последним было дано условие: проработать в монастыре не меньше года.

Но и помимо этой группы монашеская братия пополнялась новыми членами: кто приехал для монашеской жизни, а кто для получения семинарского образования и на каком-то курсе или по окончании его принял монашество. Количество насельников увеличилось, да ещё и семинаристы стали приезжать, и нужно было где-то размещаться.

По этой причине было начато строительство монастырского корпуса. Подвальное помещение с железобетонными стенами было сделано собственными силами. Заведовал этим отец Никодим, имевший инженерное образование. Николай Николаевич тоже принимал в этом участие, тем более что стены и крышу делали американские специалисты, а внутри здание отделывалось собственными силами. Здание имеет четыре этажа, четвёртый - мансарды, то есть частично под крышей с выступающими окнами.

Прошло ещё несколько лет, и назрела нужда в семинарском здании. Об этом больше всего заботился Николай Николаевич, и здание действительно вскоре было построено. Большая заслуга Николая Николаевича была ещё и в том, что он приложил все усилия, чтобы семинария была признанным учебным заведением. Это давало право выписывать студентов из-за границы. Вечная память рабу Божию Николаю. Позже были прибавлены и другие постройки, но о них я не буду упоминать, так как строительство некоторых из них было, когда меня уже не было в монастыре, я уже не был свидетелем.

Все приехавшие братия включились в разные виды работы; как местные, так и прибывшие позже много трудились, каждый в своём роде. Благодаря этим многим трудам монастырь до сих пор успешно существует. Я упомянул только о некоторых, но вся монастырская жизнь протекала под наблюдением и благословением архиепископа Виталия. А после его кончины (1960 г.) его место настоятельства принял епископ Аверкий, приехавший в монастырь в сане архимандрита, но через несколько лет хиротонисанный во епископа, - позже архиепископ, ныне покойный (1977 г.).

Что касается меня, то поначалу меня определили работать на кухне помощником повару, отцу Филарету. На кухне я проработал более двух лет: сначала помощником, а позже и самостоятельно. Когда прибыла подмога, меня освободили от этой работы, тем более что отцу Киприану нужен был помощник при росписи церкви. Сколько лет пошло на роспись церкви, я уже не помню, тем более что яичная эмульсия, на которой мы размешивали краски, оказалась непрочной. Когда появились акриловые краски, мы всё переписывали заново.

Ещё до занятий в семинарии я увлекался церковнославянским языком. Когда же этот предмет преподавали нам уже в семинарии, то я старался ничего не пропустить, а преподавал нам его протоиерей Михаил Помазанский, человек очень образованный, он окончил Киевскую Духовную академию. Он хорошо чувствовал грамматику и преподносил умело. Он преподавал нам и греческий язык, и некоторые другие предметы.

Ещё до занятий в семинарии я увлекался церковнославянским языком. Когда же этот предмет преподавали нам уже в семинарии, то я старался ничего не пропустить, а преподавал нам его протоиерей Михаил Помазанский, человек очень образованный, он окончил Киевскую Духовную академию. Он хорошо чувствовал грамматику и преподносил умело. Он преподавал нам и греческий язык, и некоторые другие предметы.

После окончания семинарии и получении аттестата мне было предложено преподавание церковнославянского языка.

В результате преподавания в течение нескольких лет мной была составлена “Грамматика церковнославянского языка”. Свято-Троицкий монастырь издал её в 1964 г. Повторное издание с некоторыми поправками было в 1984 г. Протоиерей Иоанн Шо (Shaw) перевёл мою грамматику на английский язык, и она была издана Свято-Троицким монастырём в 2001 г.

В английском тексте я сделал ещё некоторые поправки. Отец Иоанн говорит на нескольких языках, а потому смог справиться с таким очень трудным делом. Большое ему спасибо. Мне было очень приятно узнать, что моя грамматика приносит пользу и на Русской земле.

В России было, кажется, два репринта: в 90-х гг. в России появилось переиздание первого варианта - 1964 года. Я немного расстроился, поскольку издание 1984-го значительно лучше, я что-то усовершенствовал, что-то добавил… Но мне разъяснили, что в 1964 году ещё не было закона об авторском праве, потому и выбрали этот вариант, чтобы я не мог предъявить претензий.

А я и не собирался ни с кем ссориться. Наоборот, я очень рад, что моя книга пригодилась, что по ней учатся, что она нашла своего читателя…

Годы нашей заграничной жизни шли, и наша православная и церковная жизнь под руководством наших старейших архипастырей благоустраивалась, насколько позволяли разные обстоятельства. Но, к сожалению, многие из них постепенно уходили в лучший мир, и им нужна была замена. Но откуда возможно было брать её? Иногда в кандидаты для епископства брали из вдовых священников, но нередко брали из Свято-Троицкого монастыря. Так архимандрит Лавр был хиротонисан во епископа Манхэттенского и долгое время был секретарём Архиерейского Синода. Были взяты ещё несколько человек для этой цели. Эта участь коснулась и меня.

Архиепископ Серафим Чикагский и Детройтский попросил Архиерейский Собор дать ему в помощь викария. У него случился удар в связи с высоким давлением, на что он раньше не обращал внимания, и в результате была частично парализована правая сторона. Со временем паралич почти разошёлся, но всё же правую ногу ему приходилось слегка тащить, и поэтому он всегда ходил с палочкой. Объезжать Епархию ему было уже трудно.

Жребий пал на меня, мне об этом сообщили и назначили день хиротонии на 20 октября, в Чикаго, - это было воскресение, на которое было перенесено народное празднование храмового праздника - Покрова Пресвятой Богородицы.

В назначенный день Митрополит Филарет, Архиепископ Серафим, Архиепископ Виталий и Епископ Лавр служили литургию, во время которой меня хиротонисали во епископа Кливлендского с положением викария Чикагско-Детройтской Епархии.

Когда-то, в 1945 г., владыка Серафим, тогда архимандрит и настоятель братии Преподобного Иова Почаевского, принял меня, некоего “остовского” рабочего, в состав братии, а теперь волею судеб Божиих было определено мне быть ему помощником, - доброе дело не пропадает.

Владыка Серафим посетил со мной главные приходы Епархии, чтобы представить меня как своего помощника - викария, после чего предоставил посещение приходов мне.

Но владыка Серафим был ещё достаточно активен, он управлял жизнью Кафедрального собора и делами во Владимирове, присутствовал на годичных собраниях, созывал епархиальные съезды, летал на заседания Архиерейского Синода (в Нью-Йорке) и т. д.

Последние три года он был очень слаб, переехал в Магопак и вскоре преставился (в 1987 г.). Вечная ему память! Вскоре меня назначили правящим архиереем.

В Чикаго я уже 31 год.

Сначала какое-то было здание, приличное здание, церковь была в нижнем помещении. Там до сих пор стоит Православный крест. Потом купили дом. При церкви только диакон жил. Приличная была комната.

Здесь наш храм сначала был на Кельте, в городе, затем, когда мы переехали сюда, продали помещение македонцам. Были очень рады, что именно им, поскольку они тоже православные. Храм остался православным. Было бы неприятно, если б там танцевали.

Когда мы голосовали - 80 человек голосовали за то, чтобы переехать и купить землю, а 7 - против. Старушки говорили: как же мы будем ходить? Они там и остались, потом к македонцам ездили. Так что получилось, что мы отдали македонцам церковь уже с приходом. Они служат по-православному, по-церковнославянски, только акцент у них, нужно прислушиваться, чтобы понять.

Владыка Серафим тут был… Когда я приехал, было уже 25-летие прихода. Но мне это не нравилось, поскольку район плохой был. Много было негров, пуэрториканцев, расписывали нам церковь, остановить это было трудно. Приходим в церковь, а они сидят здесь на пороге. Иногда сумки вырывали. Поэтому я хотел уйти оттуда. И потом прихожанам машины там негде поставить, приходилось ставить в другом месте - в городе. Было опасно. А общественный транспорт в Америке сами знаете, что такое: ходит крайне редко, особенно по воскресеньям, и маршруты совершенно непостижимые…

Словом, проблема. Это было в 1974 году, сразу после моего рукоположения в епископы. Там был один священник, потом другой. Был отец Иоанн, он потом переехал в Милуоки (соседний штат). Владыке Серафиму было немного больно, что я хочу переселяться, он говорил: “когда умру - тогда и переселяйтесь!”. Но потом согласился. Даже фонд образовал. И когда мы покупали землю, деньги в нём уже были. Собрал немного. В общем, как-то купили эту землю в 1986 году.

Сначала была проблема, поскольку местные жители, американцы, узнали, что это русские хотят сюда. Russian are coming! Русские идут! Коммунисты, значит. Они всегда думали, что русские - это значит коммунисты.

У нас уже был проект, один американец сделал проект церкви. Храм планировалось построить высокий - футов 50, а с крестом - 60 (соотв. 15 и 18 м). А они стали говорить, что здесь только 30 футов (9 м) можно, не больше. Было собрание местных американцев с тем, чтобы нас сюда не пустить.

Собрание было в мэрии, пришло где-то 80 человек протестовать. Они не могли сказать “нельзя церковь строить” - потому что можно было строить, но они уперлись: “высота 35 футов (10,5 м), выше нельзя”, то есть под таким благовидным предлогом хотели сорвать строительство храма.

Один выступил: “Я вьетнамский солдат, я там живу, и если там будет такая высокая церковь, то это будет путать мне телевидение, каналы все перемешаются!”. И так далее, много таких выступлений было, многое придумывали, чтобы нас не пустить. Наши даже немного испугались и хотели пойти на попятную. А мы-то уже дали залог. И готовы даже были забрать его назад.

А здесь грек владел этим местом, и он, видимо, деньги уже куда-то вложил. Тогда, при Картере, деньги сильно упали, 10% давали банки. Словом, грек этот не хотел возвращать деньги. Ну и я решил идти до конца, решил купить.

Моя идея была такая: если даже мы и не построим, и нужно будет продать это место, то лучше я проиграю при перепродаже, что ещё вопрос: земли дорожали, может, только выиграю, так как будет дороже. Я купил тогда. Были “ключевые” люди, они были согласны перейти сюда, поэтому мы заплатили сразу полностью всю сумму. Некоторые жалели: вот, мы потеряли деньги - а владыка Алипий купил себе дачу! А теперь они не вспоминают об этом, говорят: “Мы построили церковь!”.

А владыка Серафим в 1983 году уехал во Владимирово, это сто миль на северо-запад от Чикаго. Искали такой кусок земли, чтобы он подходил для детского лагеря и там был пруд. Нашли 70 акров земли. У владыки Серафима идея была, чтобы построить детский лагерь. И вот уже там 35 лагерей было, каждое лето детей собирали. Владыка Серафим и жил там до самой смерти.

Умер он в 1987 году. Он так и не увидел наш храм: был очень слаб и не мог приехать. Впрочем, не знаю, обрадовался ли бы он, если б и увидел, тогда были только дом и сарай.

Слава Богу, удалось при храме построить и концертный зал, а вот школу… Уже старые люди выдохлись, и просто у них интереса уже и нет, подрастают дети, надеюсь, они об этом и позаботятся.

К настоящему времени (2005 г.) я числюсь в Чикагско-Детройтской Епархии (как викарий и как правящий) - 31 год. Последние три года по причине болезни я почти не участвовал в управлении Епархией, этим занимается мой викарий - епископ Пётр.

За это время при моём участии были построены две новых церкви: в Кливленде (1979–1981 гг.) и в Дес Плайнз (пригород Чикаго) Кафедральный собор (1990–1991 гг.) - обе были мной расписаны. В Кливленде при росписи мне частично помогали отец Феодор Юревич и Александр Чистик. На это ушло несколько лет (1982–1988 гг.), также и на роспись Кафедрального собора ушло несколько лет (1991–2002 гг.).

Ещё в церкви в Денвере (штат Колорадо) была расписана задняя стена - Страшный суд, - впрочем, вся композиция была написана на холсте частями и наклеена (заботой настоятеля протоиерея Петра Бурлакова) и его же заботой - Божественная Литургия, в алтаре, написанная на твёрдом картоне.

За это время прибавилось несколько приходов. К сожалению, за последние годы количество старых прихожан (первой и второй эмиграции) уменьшилось: одни состарились, другие - ушли в лучший мир, но начиная с 1991 года наши церкви стали посещать новые эмигранты, приезжающие из России на время или пытающиеся остаться для оседлой жизни - наша задача привлечь их к жизни церковной.

Что касается меня лично, то могу сказать только о немощи своей. В 2002 году со мной приключилось несчастье: я решил спилить ветку шелковицы, которая свисала над дорожкой возле церкви и очень сорила своими плодами. Я допустил неосторожность, спиленная ветка ударила по лестнице, выбив её из-под ног, и я упал на асфальт и повредил спину, от этого у меня произошёл паралич ног.

Постепенно болезнь стала отступать, но пока я могу двигаться только при помощи ходунка, и то недалеко. Я надеюсь на лучшее, но как Бог даст.

Слава Богу, здоровье постепенно возвращается… Только вот ноги беспокоят - повреждены нервы. Многие восприняли моё выздоровления как чудо - слишком безнадёжным казалось моё положение сначала.

Вот и вся моя история.

Владыка Алипий по-прежнему живёт в небольшом домике возле церкви и пользуется непререкаемым авторитетом у прихожан. “Настоящий монах!”, - так говорят о нём люди.

По мере сил Владыка участвует в литургии, каждое воскресение обращается к молящимся с проповедью.

Дата рождения: 21 июня 1945 г. Страна: Украина Биография:Родился 21 июня 1945 г. в с. Малиевка Боровского р-на Харьковской обл. Украины в крестьянской семье.

После окончания средней школы работал пастухом в колхозе, почтальоном, в 1964-1966 гг. служил в рядах Советской Армии.

В 1966-1970 гг. обучался в Московской духовной семинарии.

В 1968 г. принял постриг в Троице-Сергиевой лавре, рукоположен во иеродиакона, в 1970 г. во иеромонаха.

В 1970-1974 гг. обучался в Московской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия.

В 1977-1984 гг. служил настоятелем Петропавловского храма г. Красный Лиман Донецкой обл., с 1984 г. — настоятелем Богородице Рождественского храма с. Крестище Славянского р-на Донецкой обл., в 1985-1989 гг. — настоятелем Покровского кафедрального собора г. Воронежа.

В 1989-1990 гг. находился за штатом по болезни. В 1991 г. назначен настоятелем Петропавловского храма г. Красный Лиман, возведен в сан архимандрита.

22 января 1992 г. отказался подписать обращение Собора УПЦ к с просьбой о даровании автокефалии Украинской Церкви. 23 января 1992 г. митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко, впоследствии анафематствован) отстранен от управления Донецкой епархией.

8 декабря 1992 г. решением Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством почислен на покой на основании собственного прошения.

29 июля 1994 г. назначен епископом Горловским и Славянским. С 3 мая по 12 сентября 1994 г. временно управлял .

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 16 сентября 2014 г. назначен викарием с титулом «Краснолиманский».

Дата рождения: 19 декабря 1926 г. Страна: США Биография:Родился 19 декабря 1926 г. в с. Новая Маячка Херсонской обл. Украины. Отец по профессии был кузнецом, эту специальность он вместе со своим братом унаследовал от своего отца.

В годы коллективизации семья была вынуждена покинуть родное село. Последнее место, где она обосновалась, было с. Федоровка. Здесь Николай ходил в начальную школу, где было только 4 класса. Для дальнейшего образования Николай ходил в соседнее село — Кучеряво-Володимировку, где была 8-летняя школа.

Во время Второй мировой войны в оккупированных местах немцы набирали молодежь для работы в Германию, сначала на добровольных началах, а потом насильно. Среди забранных оказался и Николай. Это произошло в начале декабря 1942 г. Вместе со своими односельчанами Николай оказался в лагере для восточных рабочих — Ostarbeiter. В своей семье среди детей Николай был старшим. Дома остались у него, кроме родителей, еще три брата и две сестры.

Когда было возможно в лагерных условиях, ездил в храм в Берлин. 3 февраля 1945 г., нелегально оставив лагерь, присоединился к братии преподобного Иова Почаевского, эвакуировавшейся из Словакии перед наступлением советских войск. Через некоторое время монашеская братия оставила Берлин и поселилась на юге Германии.

После капитуляции Германии братия переехала сначала в Женеву, а оттуда 1 декабря 1946 г. прибыла в США на жительство в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле, основанный архимандритом Пантелеимоном по благословению и при поддержке архиепископа Виталия (Максименко).

В Женеве, перед отбытием в США, пострижен в рясофор с именем Алипий. В Свято-Троицком монастыре проходил разные послушания, но главное занятие было в иконописной, где работал под руководством иеромонаха Киприана (Пыжова), известного иконописца зарубежья.

В 1948 г. вместе с двумя другими послушниками (будущими и архимандритом Флором) архиепископом Виталием (Максименко) пострижен в мантию.

В 1987 г. после кончины архиепископа Серафима (Иванова) назначен правящим архиереем Чикагской епархии.

В 1990 г. возведен в сан архиепископа.

В 1994 г. переведен на , но по причине болезненного здоровья Австралийское консульство медлило с разрешением на постоянное жительство, и по ходатайству прихожан Покровского собора в Чикаго был возвращен на прежнее место. Исполняя свои обязанности по епархии, не забывал и своего иконописного искусства — им был расписан Сергиевский собор в г. Кливленде.

Великим постом 2002 г. в ограде кафедрального собора владыка Алипий упал, ударившись головой об асфальт, в результате чего получил повреждения, которые лишили его возможности самостоятельно передвигаться.

В 2003 г. в помощь Преосвященнейшему владыке во епископа Кливлендского был хиротонисан , бывший начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Решением Архиерейского Синода от 30 июня ― 1 июля 2016 г. почислен на покой. В сообщении пресс-службы РПЦЗ, в частности, говорится : «Осведомившись о том, что в нынешнем году Высокопреосвященнейшему Алипию, архиепископу Чикагскому и Средне-Американскому, исполняется 90 лет и заслушав доклад Предстоятеля Русской Зарубежной Церкви о своем недавнем посещении этого почтенного старца-архиепископа, всеми уважаемого и почитаемого за многолетнее и усердное служение Христовой Церкви, Архиерейский Синод благословил последнего на заслуженный отдых, определив Его Высокопреосвященство на покой, с правом пребывания в Архиерейском доме в Чикаго, на иждивении епархии, которой он отдал все свои силы».

Владыка Схиархиепископ Алипий (Погребняк) ныне викарий Горловской епархии, в этом видео рассказывает о пророчестве прп.Иоанна Стрельцова.Преподобный Иоанн Стрельцов был канонизирован со всеми Святогорскими святыми в один день.В день своей смерти 11/24 сентября 1970 г. отец Иоанн, несмотря на болезнь, смог подняться и отслужить еще Божественную литургию, за которой приобщился Святых Таин и предсказал: «Хоть вы меня и в с. Покровском похороните, все равно я мощами в Святых Горах лежать буду, меня перенесут, вы приедете и будем там вместе Богу молиться».Так и случилось,как батюшка сказал.Когда владыке Алипию было еще 8 лет, прп.Иоанн указывая на владыку сказал, что ты будешь святые горы открывать,что святогорск наберет такой славы,которой и раньше не было.Все думали,что батюшка так утешал и не верилось ведь это были 1950-е годы.Батюшка духовным чадам говорил, что придет время и советский союз лопнет,об этом говорит владыка в первой части..О монархии:"Всегда надо помнить что мы Святая Русь! и что это не мы себе присвоили,а другие народы нашу землю назвали Святой Русью! И помню такие предсказание о возрождении Святой Руси.Отец Иоанн говорил,что к стыду разделится славянский народ границы понастроит,а потом Господь пошлет великое бедствие на землю начнется с маленького государства на ближнем востоке.Весь мир втянется и эта война говорит так подействует на славянские народы,что они эти границы разрушат и снова будет единое государство.Это бедствие подготовит Святую Русь к принятию помазанника Божия.Вот еще я маленький мальчик был,старые святогорские монахи и старцы говорили о том, что еще должна быть монархия на Святой Руси. Конечно,в советское время с трудом верилось в это,но я думаю, что сколько тех пророчеств которые говорил отец Иоанн в моей жизни все исполнилось,а для Бога нет ничего невозможного.Так что нам главная задача возродить Православие на Святой Руси,а если возродиться Православие тогда и все будет.Взыщите прежде всего царствия Божия и все остальное приложится вам,Господь говорит".Владыка передал нам пророчества прп.Иоанна (Стрельцова).