Точка Дежардена (болевая точка головки поджелудочной железы) –

Находится на биссектрисе правого верхнего квадранта на расстоянии 5-7 см вверх от пупка (рис. 4.- Д)

Точка Мейо – Робсона - болевая точка хвоста (тела и хвоста) поджелудочной железы находится на биссектрисе левого верхнего квадранта, на 1/3 не доходя до реберной дуги (рис. 4. – М)

Рис. 4.

Болевые точки поджелудочной железы

IV . ПЕРКУССИЯ ЖИВОТА

В норме почти по всей поверхности возникает тимпанический звук , формирование которого связано с наличием газа в кишках, заполняющих большую часть объема брюшной полости.

Тупой звук определяется над печенью, селезенкой, участками кишок , заполненных каловыми массами (чаще всего над сигмовидной кишкой, и над заполненным мочевым пузырем, исчезает после его опорожнения).

1 . У детей старше 5 лет устанавливаются размеры печени по Курлову.

I размер – по правой средне–ключичной линии

II размер – по срединной линии

III размер – по левой реберной дуге

У детей до 10 -11 лет 111размер определяется по 8 межреберью.

В норме размеры печени у детей старшего возраста составляют:

I - 9 – 11 см

II - 7 – 9 см

III - 6 – 8 см

Каждый последующий размер должен быть меньше предыдущего. Данные в противоположном направлении указывают на уменьшение правой или увеличение левой доли печени.

Размеры печени по Курлову являются важным диагностическим признаком в случае опущения нижнего края (например, правосторонний пневмоторакс) или смещения края вверх (асцит, метеоризм). Общие размеры печени в таких случаях останутся нормальными, что указывает на отсутствие патологии этого органа.

Уменьшение размера печеночной тупости происходит при атрофии печеночной ткани и в случае прикрытия края печени эмфизематозной легочной тканью. Исчезновение печеночной тупости – важный симптом перфорации желудка или кишечника с выходом газа в брюшную полость.

V . АУСКУЛЬТАЦИЯ ЖИВОТА

Можно услышать перистальтику кишечника. Интенсивность этих звуковых явлений невелика. Увеличение количества звуков и их интенсивности возникает при кишечных расстройствах, спазме кишечника . Отсутствие урчания - признак пареза кишечника при перитоните .

Методом аускульто-аффрикции определяется нижняя граница желудка. В норме она находится посередине между пупком и нижним краем мечевидного отростка

4.6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Выбрать все правильные ответы:

1. Склонность детей первого года жизни к срыгиванию обусловлена тем, что:

1) желудок расположен вертикально

2) дно желудка лежит ниже антрально-пилорического отдела

3) имеется высокий тонус кардиального сфинктера

4) слабая запирательная функция нижнего пищеводного

сфинктера

5) высокий тонус пилорического отдела желудка

6) тупой угол Гиса.

2. К функциональным особенностям желудка детей первого полугодия жизни относятся:

1) низкая кислотность (рН выше 4)

2) высокая кислотность (рН ниже 2)

3) высокая активность пепсина

4) высокая активность ренина и гастриксина

5) низкая протеолитическая активность

6) хорошо выражены защитные свойства.

3. У детей раннего возраста функциональными особенностями тонкой кишки являются:

1) интенсивность полостного пищеварения больше, чем

мембранного

2) всасывательная способность больше, чем у взрослого

3) дистантное пищеварение

4) низкая активность гидролитических ферментов

5) высокая проницаемость слизистой оболочки.

4. Транзит пищи по желудочно-кишечному тракту у детей 1 года жизни:

1) происходит быстрее

2) происходит медленнее

3) при искусственном вскармливании пища проходит

4) при естественном вскармливании пища проходит

5) вид вскармливания не имеет значения.

Выбрать один правильный ответ:

5. При грудном вскармливании преобладающей флорой кишечника являются:

1) бифидум-бактерии

2) ацидофильные палочки

3) кишечные палочки

4) энтерококки.

6. У здоровых детей нижний край печени выходит из-под правого края реберной дуги до:

1) 3-5 лет 2) 5-7 лет 3) 7-9 лет 4) 9-11 лет

Выбрать все правильные ответы.

7. К анатомическим особенностям печени у детей раннего возраста относятся:

1) большая величина относительно массы тела;

2) относительно большая правая доля;

3) относительно большая левая доля;

4) лябильность увеличения в размерах;

5) возможность пальпации нижнего края.

8. К функциональным особенностям поджелудочной железы у детей первого года жизни относятся:

1) высокая активность амилазы

2) низкая активность липазы

3) низкая активность трипсина

4) с возрастом сначала увеличивается активность амилазы,

затем трипсина, позднее липазы

5) с возрастом сначала увеличивается активность трипсина,

затем амилазы, липазы

6) становление ферментативной активности зависит от

вида вскармливания.

9. Причины затрудненного усвоения жиров у детей раннего возраста:

1) низкая активность липазы;

2) хорошее эмульгирование жира;

3) избыток желчных кислот;

4) низкая активность желчных кислот;

5) относительная гипопротеинемия.

10. В подвздошной кишке всасываются:

1) дисахариды; 2) аминокислоты;

3) витамин В12 4) желчные кислоты;

5) витамин Д

11. В проксимальных отделах тонкого кишечника всасываются:

1) витамин С; 2) витамин В1 и В2

3) витамин В12 4) желчные кислоты;

5) моносахариды.

12. Ферментами тонкого кишечника являются:

4) амилаза 5) катепсин

13. Ферменты панкреатического сока:

1) пепсин 2) трипсин 3) липаза

4) амилаза 5) лактаза

14. Особенности толстой кишки у детей раннего возраста по сравнению со взрослыми.

1) слепая кишка расположена выше;

2) слепая кишка хорошо фиксирована;

3) восходящая ободочная кишка короче;

4) нисходящая ободочная кишка более узкая;

5) сигмовидная кишка относительно короткая;

6) сигмовидная кишка расположена выше, подвижна.

15. Особенности прямой кишки у детей раннего возраста по сравнению со взрослыми.

1) относительно короткая;

2) недоразвита ампула;

3) плохо фиксирована;

4) хорошо развит подслизистый слой;

5) хорошо развит мышечный слой;

6) слабо фиксирована слизистая оболочка.

16. Дополнить:

Обильное слюнотечение вследствие недостаточной зрелости центральных механизмов регуляции слюноотделения и заглатывания наблюдается с ___________ месяцев.

17. Установить соответствие:

Возраст: Емкость желудка:

1) при рождении а) 7-10 мл

2) 10 дней б) 30

3) 1 год в) 80

4) 5 лет г) 100

5) 10 лет д) 250

Ответ: 1_____, 2______, 3______, 4______, 5______.

Человеческий организм – разумный и достаточно сбалансированный механизм.

Среди всех известных науке инфекционных заболеваний, инфекционному мононуклеозу отводится особое место...

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно.

Свинкой (научное название – эпидемический паротит) называют инфекционное заболевание...

Печеночная колика является типичным проявлением желчнокаменной болезни.

Отек головного мозга – это последствия чрезмерных нагрузок организма.

В мире не существует людей, которые ни разу не болели ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания)...

Здоровый организм человека способен усвоить столько солей, получаемых с водой и едой...

Бурсит коленного сустава является широко распространённым заболеванием среди спортсменов...

Несомненно, пальпация поджелудочной железы дает очень важные данные для оценки ее состояния, однако следует понимать, что это касается, в основном, тех случаев, когда заболевание повлекло за собой существенное изменение объема органа в целом или отдельных его участков, либо изменение консистенции. К тому же, важную роль играют некоторые факторы, например, исхудание больного, нетренированный брюшной пресс и некоторые другие, поскольку это существенно облегчает доступ к точкам. В некоторых случаях, при достаточном опыте врача и благоприятных условиях проведения обследования, она позволяет выявить даже небольшую опухоль или незначительное уплотнение при панкреатите. К тому же следует отметить, что опухоли хвоста или тела поджелудочной железы прощупать гораздо легче, чем изменения ее тела.

Пальпация информативна даже в тех случаях, когда изменения еще не настолько явные, чтобы заметить их на ощупь, поскольку показывает, в каких именно отделах пациент испытывает чувство боли. Проводится пальпация поджелудочной железы натощак, после опорожнения кишечника. Эффективность исследования повысится, если накануне больному промыть кишечник, дать слабительное, а за час до обследования поставить клизму. При ощупывании пациент должен стоять либо лежать, при этом для каждого способа ощупывания существуют свои правила и определенные точки, на которые необходимо обращать пристальное внимание.

Наличие воспалительных заболеваний способствует увеличению сопротивления мышц брюшного пресса человека, что затрудняет определение даже значительных опухолей поджелудочной железы (размером с апельсин или яйцо курицы). Кроме того, наличие воспалительных заболеваний, и, как следствие, спаек вокруг новообразований органа, затрудняет их диагностику при помощи пальпации, поскольку отсутствует и дыхательная, и пассивная подвижность.

Нередки и случаи, когда пальпация поджелудочной железы позволяет отчетливо определить не только саму опухоль, но и примерно обозначить ее форму, консистенцию, степень бугристости, размеры, чувствительность, а также определить тип (гематома, эхинококк, киста). Вот почему при правильном проведении такой метод обследования имеет огромное значение для постановки диагноза и назначения эффективного лечения.

Пальпация поджелудочной железы по Гроту проводится в положении лежа с согнутыми тазобедренными и коленными суставами. Правая рука и заведена за спину. Пальцами руки пальпируется левая часть живота по прямой мышце и при выдохе погружаются до задней стенки брюшины. Железа ощущается как валик. Болезненные ощущения в области хвоста и головки, иррадиирующие в область поясницы, свидетельствуют о хроническом панкреатите. Согласно симптому Грота в исследуемом сегменте живота наблюдается уменьшенное содержание подкожного жира. В процессе мануального изучения области живота ощущается напряжение передней стенки брюшной полости в области поджелудочной железы.

Интенсивная пальпация поджелудочной железы при панкреатите вызывает болевой синдром. Боль в точке Мейо-Робсона говорит о поражении хвоста, на три сантиметра вверх от пупка – тела, в треугольнике Шоффара – головки. Диагностировать обострение панкреатита позволяют:

zhkt.guru

Топография или расположение поджелудочной железы по отношению к другим органам брюшной полости сложное. Головка находится в подкове двенадцатиперстной кишки, тело приближено к задней стенке желудка, хвост прикасается к краям селезенки. Здоровую железу прощупать невозможно.

При панкреатите поджелудочная увеличивается. Это дает возможность исследовать ее. Пальпация определяет границы органа и степень болезненности. У пациентов с хроническим воспалением поджелудочная прощупывается в 50% случаев, чаще в период обострения.

При остром панкреатите пальпация затруднена из-за тонуса мышц брюшного пресса ─ симптом Керте, что влияет на постановку диагноза. Ошибочно пациентам определяют аппендицит на гране перфорации, прободную язву желудка или двенадцатиперстной кишки, движение камней в желчном пузыре.

Пальпация поджелудочной железы по Гроту основана на болевых приемах. Обследование проводится в положении лежа, на правом боку. При этом ноги согнуты в коленном и тазобедренном суставе. Правая рука, на которой лежит больной, отведена назад за спину.

Пальпация поджелудочной железы по Гроту основана на болевых приемах. Обследование проводится в положении лежа, на правом боку. При этом ноги согнуты в коленном и тазобедренном суставе. Правая рука, на которой лежит больной, отведена назад за спину.

Врач пальпирует левую половину живота по направлению прямой мышцы. На выдохе пальцы погружаются до задней стенки брюшины.

Проекция болевых точек поджелудочной железы при пальпации:

При поражении головки ─ боль ощущается справа от пупка. Если воспалено тело, больной испытывает дискомфорт в эпигастральной области. Болезненность в левом подреберье ─ симптом поражения хвоста. Если боль разлитая, опоясывающего характера, значит, воспалена вся поджелудочная железа.

Пальпаторно в области расположения поджелудочной определяется гипертрофия подкожно-жировой клетчатки. При резкой смене положения пациента болезненность усиливается. О воспалении железы также свидетельствует уменьшение боли при повороте пациента на левый бок в горизонтальном положении.

Пальпация поджелудочной железы проводится натощак, пациент лежит на спине.

Пальпация поджелудочной железы проводится натощак, пациент лежит на спине.

Техника проведения пальпации:

При панкреатите железа упругая, тестообразной консистенции, увеличена в размерах, что свидетельствует об отеке. В диаметре воспаленный орган около 2 см, во время пальпации неподвижный. В период острого приступа отсутствует пульсация брюшного отдела аорты ─ симптом Воскресенского.

При хроническом течении заболевания железа пальпируется в виде плотного тяжа, что обусловлено замещением паренхимы соединительной тканью вследствие некроза железы. При этом увеличена печень и желчный пузырь.

pankreotit-med.com

Пальпация поджелудочной железы

Пальпация поджелудочной железы - это диагностический метод, позволяющий определить, в каком состоянии она находится. Прощупать поджелудочную железу у пациента, который не жалуется на ее работу, получается крайне редко. Лишь у 1% мужчин и 4% женщин можно отыскать указанный орган путем прощупывания.

С помощью прощупывания можно выявить различные заболевания поджелудочной железы. Манипуляция проводится специалистом, так как, чтобы обнаружить какие-либо отклонения, необходимо обладать особыми познаниями. Кроме того, исследуемый орган находится довольно глубоко в абдоминальной полости и плохо поддается изучению.

Пальпация живота при панкреатите сопровождается болью, что иногда становится причиной ошибочной диагностики. Полноценному исследованию препятствует чрезмерное напряжение брюшной стенки.

При хроническом панкреатите поджелудочную железу получается отыскать лишь у 50% пациентов. На начальном этапе заболевания орган увеличивается в размерах, однако, в дальнейшем приобретает типичные очертания, что затрудняет процесс обследования.

Зоной ощупывания считается поперечно-ободочная кишка и район большой кривизны желудка. Врач находит их заранее, чтобы в дальнейшем не перепутать с железой. Прощупывание осуществляется вдоль оси указанного органа, по горизонтальной полосе (зрительно ее «рисуют» на толщину одного пальца выше от большой кривизны желудка).

Перед процедурой пациента предупреждают, что она проводится натощак. На глубоком вдохе исследуемого специалист вводит в абдоминальную полость подушечки наполовину согнутых пальцев.

Если с железой все в порядке, она или вообще не прощупывается, или оценивается как неподвижный орган в форме цилиндра, имеющий маленький диаметр (при этом болевой синдром не выявляется).

Если человек здоров, то поджелудочная железа, как правило, не прощупывается. Исключительные случаи наблюдаются у лиц со слабой брюшной стенкой, недостаточным питанием, при пустых органах пищеварительной системы.

Составляющие поджелудочной железы:

Тело железы легко отыскать, если принять за ориентир большую кривизну желудка (железа, функционирующая нормально, находится на 2-3 см выше, чем уровень большой кривизны по серединной линии). Однако этой методикой следует пользоваться крайне аккуратно, поскольку большая кривизна нередко меняет свое место в пространстве.

Хвост железы «прячется» в левом подреберье, поэтому прощупать его невозможно. Пальпация тела и головки поджелудочной железы осуществляется с наклоном корпуса влево вперед (человек, обратившийся к врачу, принимает вертикальную позицию). Это позволяет расслабить мышцы пресса и получить доступ к исследуемому органу.

Структура поджелудочной железы

Пальпация поджелудочной железы по Гроту осуществляется следующим образом: больной занимает горизонтальную позицию (ложится на правый бок). Манипуляции проводятся после предварительного опустошения кишечника больного путем постановки очистительной клизмы. Пальцы врача, перемещаясь к позвоночнику, переходят перекрест исследуемого органа с позвоночником, вследствие чего прямая мышца отходит к серединной полосе и не препятствует проведению обследования.

Поджелудочная железа - орган, пальпация которого позволяет определить его состояние. Болевой синдром, который обнаруживается при проведении манипуляции, обычно указывает на воспалительный процесс. Если боли сосредоточиваются в зоне Шоффара, это свидетельствует о воспалении головки органа, в случае их локализации в симметричной с ней области слева - проблемах с телом щитовидной железы.

Симптомы панкреатита удается обнаружить при пальпации. На это заболевание указывает изменение плотности органа: он становится пружинистым либо по консистенции похожим на тесто.

Болевой синдром иррадиирует в спину и становится интенсивнее при наклоне корпуса вперед (причем если человек ложится на левый бок, дискомфорт стихает).

Болевые центры и зоны при хроническом панкреатите

Врач, который пальпирует воспаленную поджелудочную железу, как правило, отмечает прекращение пульсации брюшной аорты («симптом Воскресенского»). Это обусловлено увеличением размеров органа и отеком забрюшинной клетчатки. Напряжение, возникающее в абдоминальной полости проекции больного органа на переднюю стенку, именуется симптомом Карте.

Симптом Воскресенского

Поджелудочная железа хорошо пальпируется при истончении брюшной стенки, что наблюдается у людей, страдающих от истощения организма, также у большинства представительниц слабого пола, родивших детей. У других категорий лиц, получающих полноценное питание, возможность прощупывания органа обычно указывает на увеличение его в размерах (это имеет место быть при воспалительном процессе), наличие индуративного панкреатита или новообразования.

Пальпация при состояниях, указанных выше, как правило, сопровождается спазмом, который иррадиирует в позвоночник или спину. Если имеется опухоль поджелудочной железы, то прощупываются бугристость и уплотнение верхушки или хвоста органа.

При наличии новообразования пораженный орган увеличивается в размерах, во время его прощупывания ощущается болезненность. Опухоль хвоста или головки выявить проще, чем аналогичную патологию тела железы.

Если пульсация аорты определяется как слишком сильная, это позволяет предположить, что имеется опухоль железы. Когда при пальпации обнаруживается интенсивная боль, или человек страдает болезнью Госпела, необходимо дополнительно проанализировать, есть ли отклонения в функционировании желчного пузыря. Увеличение размеров последнего указывает на неправильный отток желчи из исследуемого органа, что нередко встречается при сдавливании желчного протока новообразованием головки железы и по другим причинам.

Прощупывание по контрольным точкам, сосредоточенным на передней брюшной стенке, позволяет определить участок, на котором поджелудочная железа была поражена.

Так, при отклонениях в головке органа болевой синдром фиксируется в точке Дежардена. Чтобы отыскать ее, нужно зрительно «нарисовать» черту от пупка до подмышечной ямки правой руки (на расстоянии примерно шесть сантиметров от пупка по указанной черте и окажется точка Дежардена).

Если пальпация точки Мейо-Робсона железы сопровождается болевыми ощущениями, то это указывает на поражение хвоста органа. Чтобы найти указанное место, нужно зрительно соединить серединку реберной дуги с левой стороны и пупок. При разбивании линии на три сегмента удастся обнаружить искомое место (оно будет приходится на границу среднего и наружного отрезка).

Врачи пальпируют поджелудочную железу, чтобы определить различные патологические состояния этого органа или его частей, однако, прощупывание не является единственным методом выявления заболеваний. Для уточнения диагноза необходимо проведение дополнительных обследований, рекомендованных врачом.

lechigastrit.ru

Точка Дежардена (болевая точка головки поджелудочной железы) –

Находится на биссектрисе правого верхнего квадранта на расстоянии 5-7 см вверх от пупка (рис. 4.- Д)

Точка Мейо – Робсона - болевая точка хвоста (тела и хвоста) поджелудочной железы находится на биссектрисе левого верхнего квадранта, на 1/3 не доходя до реберной дуги (рис. 4. – М)

Болевые точки поджелудочной железы

IV. ПЕРКУССИЯ ЖИВОТА

В норме почти по всей поверхности возникает тимпанический звук, формирование которого связано с наличием газа в кишках, заполняющих большую часть объема брюшной полости.

Тупой звук определяется над печенью, селезенкой, участками кишок, заполненных каловыми массами (чаще всего над сигмовидной кишкой, и над заполненным мочевым пузырем, исчезает после его опорожнения).

1. У детей старше 5 лет устанавливаются размеры печени по Курлову.

I размер – по правой средне–ключичной линии

II размер – по срединной линии

III размер – по левой реберной дуге

У детей до 10 -11 лет 111размер определяется по 8 межреберью.

В норме размеры печени у детей старшего возраста составляют:

I - 9 – 11 см

II - 7 – 9 см

III - 6 – 8 см

Каждый последующий размер должен быть меньше предыдущего. Данные в противоположном направлении указывают на уменьшение правой или увеличение левой доли печени.

Размеры печени по Курлову являются важным диагностическим признаком в случае опущения нижнего края (например, правосторонний пневмоторакс) или смещения края вверх (асцит, метеоризм). Общие размеры печени в таких случаях останутся нормальными, что указывает на отсутствие патологии этого органа.

Уменьшение размера печеночной тупости происходит при атрофии печеночной ткани и в случае прикрытия края печени эмфизематозной легочной тканью. Исчезновение печеночной тупости – важный симптом перфорации желудка или кишечника с выходом газа в брюшную полость.

V. АУСКУЛЬТАЦИЯ ЖИВОТА

Можно услышать перистальтику кишечника. Интенсивность этих звуковых явлений невелика. Увеличение количества звуков и их интенсивности возникает при кишечных расстройствах, спазме кишечника. Отсутствие урчания - признак пареза кишечника при перитоните.

Методом аускульто-аффрикции определяется нижняя граница желудка. В норме она находится посередине между пупком и нижним краем мечевидного отростка

4.6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Выбрать все правильные ответы:

1. Склонность детей первого года жизни к срыгиванию обусловлена тем, что:

1) желудок расположен вертикально

2) дно желудка лежит ниже антрально-пилорического отдела

3) имеется высокий тонус кардиального сфинктера

4) слабая запирательная функция нижнего пищеводного

сфинктера

5) высокий тонус пилорического отдела желудка

6) тупой угол Гиса.

2. К функциональным особенностям желудка детей первого полугодия жизни относятся:

1) низкая кислотность (рН выше 4)

2) высокая кислотность (рН ниже 2)

3) высокая активность пепсина

4) высокая активность ренина и гастриксина

5) низкая протеолитическая активность

6) хорошо выражены защитные свойства.

3. У детей раннего возраста функциональными особенностями тонкой кишки являются:

1) интенсивность полостного пищеварения больше, чем

мембранного

2) всасывательная способность больше, чем у взрослого

3) дистантное пищеварение

4) низкая активность гидролитических ферментов

5) высокая проницаемость слизистой оболочки.

4. Транзит пищи по желудочно-кишечному тракту у детей 1 года жизни:

1) происходит быстрее

2) происходит медленнее

3) при искусственном вскармливании пища проходит

4) при естественном вскармливании пища проходит

5) вид вскармливания не имеет значения.

Выбрать один правильный ответ:

5. При грудном вскармливании преобладающей флорой кишечника являются:

1) бифидум-бактерии

2) ацидофильные палочки

3) кишечные палочки

4) энтерококки.

6. У здоровых детей нижний край печени выходит из-под правого края реберной дуги до:

1) 3-5 лет 2) 5-7 лет 3) 7-9 лет 4) 9-11 лет

Выбрать все правильные ответы.

7. К анатомическим особенностям печени у детей раннего возраста относятся:

1) большая величина относительно массы тела;

2) относительно большая правая доля;

3) относительно большая левая доля;

4) лябильность увеличения в размерах;

5) возможность пальпации нижнего края.

8. К функциональным особенностям поджелудочной железы у детей первого года жизни относятся:

1) высокая активность амилазы

2) низкая активность липазы

3) низкая активность трипсина

4) с возрастом сначала увеличивается активность амилазы,

затем трипсина, позднее липазы

5) с возрастом сначала увеличивается активность трипсина,

затем амилазы, липазы

6) становление ферментативной активности зависит от

вида вскармливания.

9. Причины затрудненного усвоения жиров у детей раннего возраста:

1) низкая активность липазы;

2) хорошее эмульгирование жира;

3) избыток желчных кислот;

4) низкая активность желчных кислот;

5) относительная гипопротеинемия.

10. В подвздошной кишке всасываются:

1) дисахариды; 2) аминокислоты;

5) витамин Д

11. В проксимальных отделах тонкого кишечника всасываются:

1) витамин С; 2) витамин В1 и В2

3) витамин В12 4) желчные кислоты;

5) моносахариды.

12. Ферментами тонкого кишечника являются:

4) амилаза 5) катепсин

13. Ферменты панкреатического сока:

1) пепсин 2) трипсин 3) липаза

4) амилаза 5) лактаза

14. Особенности толстой кишки у детей раннего возраста по сравнению со взрослыми.

1) слепая кишка расположена выше;

2) слепая кишка хорошо фиксирована;

3) восходящая ободочная кишка короче;

4) нисходящая ободочная кишка более узкая;

5) сигмовидная кишка относительно короткая;

6) сигмовидная кишка расположена выше, подвижна.

15. Особенности прямой кишки у детей раннего возраста по сравнению со взрослыми.

1) относительно короткая;

2) недоразвита ампула;

3) плохо фиксирована;

4) хорошо развит подслизистый слой;

5) хорошо развит мышечный слой;

6) слабо фиксирована слизистая оболочка.

16. Дополнить:

Обильное слюнотечение вследствие недостаточной зрелости центральных механизмов регуляции слюноотделения и заглатывания наблюдается с ___________ месяцев.

17. Установить соответствие:

Возраст: Емкость желудка:

1) при рождении а) 7-10 мл

2) 10 дней б) 30

3) 1 год в) 80

4) 5 лет г) 100

5) 10 лет д) 250

Ответ: 1_____, 2______, 3______, 4______, 5______.

Перкуссия селезенки.

Перкуссия селезенки применяется для определения ее размеров. Используется тихая перкуссия. Больной при этом может находиться в вертикальном положении с вытянутыми вперед руками или в горизонтальном, лежа на правом боку, левая рука его должна быть согнута в локтевом суставе и свободно лежать на передней поверхности груди, правая рука — под головой, правая нога вытянута, левая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах.

Для определения верхней границы селезенки палец-плессиметр (рис. 64, а) располагают по средней подмышечной линии в VI—VII межреберье и перкутируют вниз по межреберьям, пока ясный легочный звук не сменится тупым. Отметка границы проводится со стороны ясного звука.

Рис. 64. Перкуссия селезенки:

а — положение пальца-плессиметра при определении верхней и нижней границ селезенки;

б — передней и задней границ.

Для установления нижней границы селезенки палец-плессиметр (см. рис. 64, а) устанавливают также по средней подмышечной линии, параллельно предполагаемой границе, ниже реберной дуги и перкутируют снизу вверх от тимпанического звука до притупления. Отметку границы проводят со стороны тимпанического звука.

Для определения передней границы селезенки (рис. 64, б) палец-плессиметр располагают на передней брюшной стенке, слева от пупка, параллельно искомой границе (примерно на уровне X межреберья) и перкутируют по направлению к поперечнику селезеночной тупости до появления притупления. Отметку ставят со стороны ясного звука. В норме передняя граница находится на 1—2 см левее передней подмышечной линии.

Рис. 65. Размеры нормальной селезенки.

Для нахождения задней границы селезенки палец-плессиметр (см. рис. 64, б) устанавливают на X ребре, перпендикулярно к нему, т. е. параллельно искомой границе, между задней подмышечной и лопаточной линиями, и перкутируют сзади наперед до появления притупленного звука.

Далее измеряют расстояние между верхней и нижней границами селезенки, т. е. ее поперечник, который располагается между IX и XI ребрами и в норме составляет 4—6 см. Затем измеряют расстояние между передней и задней границами селезенки, т. е. величину длинника, который в норме составляет 6—8 см (рис. 65).

Увеличение поперечника и длинника селезеночной тупости свидетельствует об увеличении селезенки. Это может наблюдаться при инфекционных заболеваниях (брюшной, сыпной, возвратный тиф, малярия, бруцеллез, сепсис и др.), болезнях кроветворной системы (лейкозы, гемолитические анемии, лимфогрануломатоз, тромбоцитопеническая пурпура и др.), болезнях печени (гепатиты, циррозы), нарушениях обмена веществ (сахарный диабет, амилоидоз и др.), расстройствах кровообращения (тромбоз селезеночной или воротной вен), при поражении селезенки (воспалительный процесс, травматическое повреждение, опухоль, эхинококкоз).

В случае острых инфекционных заболеваний селезенка имеет довольно мягкую консистенцию (особенно при сепсисе). При хронических инфекционных заболеваниях, болезнях крови, портальной гипертензии она уплотняется, особенно при амилоидозе, раке. При эхинококкозе, кистах, сифилитических гуммах, инфарктах селезенки поверхность ее становится неровной.

Болезненность селезенки отмечается при ее воспалении, инфаркте, а также при тромбозе селезеночной вены.

Пальпация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа обнаруживается пальпаторно только при ее увеличении и уплотнении. Пальпацию ее (рис. 62) следует проводить натощак, при пустом желудке. Предварительно необходимо пропальпировать большую кривизну желудка и поперечно-ободочную кишку, чтобы исключить возможность принять их за поджелудочную железу и определить локализацию последней. Пальцы пальпирующей правой руки устанавливают горизонтально, параллельно продольной оси поджелудочной железы, на 2—3 см выше большой кривизны желудка. Их движениями вверх во время вдоха создают кожную складку. Затем при каждом выдохе пальцы постепенно погружаются в брюшную полость до ее задней стенки и соскальзывают сверху вниз.

В норме поджелудочная железа пальпируется через желудок в виде мягкого горизонтально располагающегося, безболезненного, неподвижного, с нечеткими контурами цилиндра диаметром 1,5—2 см.

Рис. 62. Пальпация поджелудочной железы в положении больного на спине и на правом боку.

При хронических панкреатитах поджелудочная железа увеличивается, уплотняется, становится болезненной и поэтому легко прощупывается. При опухолях, кистах она также увеличивается, становится бугристой, болезненной, часто меняет форму живота. Следует отметить, что легче пальпируются опухоли головки и хвоста поджелудочной железы, чем тела.

Пальпация желчного пузыря.

Желчный пузырь в норме не пальпируется, так как он мягкий и почти не выступает из-под печени (не более чем на 1 см). При увеличении (водянка, гнойное воспаление, наличие камней и т. д.) или утолщении его стенок он становится доступным пальпации. Однако пальпацию желчного пузыря необходимо проводить во всех без исключения случаях, поскольку имеется ряд пальпаторных признаков (болезненность и др.), указывающих на его изменение, даже если он сам не пальпируется.

Пальпацию желчного пузыря производят в области его проекции (точка пересечения наружного края прямой мышцы живота и реберной дуги или несколько ниже, если отмечается увеличение печени), в том же положении больного и по тем же правилам, что и при пальпации печени.

Увеличенный желчный пузырь может пальпироваться в виде грушевидного или яйцевидного образования, характер поверхности которого и консистенция зависят от состояния стенки пузыря и его содержимого.

В случае закупорки общего желчного протока камнем желчный пузырь сравнительно редко достигает больших размеров, так как возникающий при этом длительный вялотекущий воспалительный процесс ограничивает растяжимость его стенок. Они становятся бугристыми и болезненными. Аналогичные явления наблюдаются при опухоли желчного пузыря или наличии в нем камней.

Прощупать пузырь в виде гладкого эластичного грушевидной формы тела можно в случае обтурации выхода из пузыря (например, камнем или при эмпиеме, при водянке желчного пузыря, сдавлении общего желчного протока, к примеру, при раке головки поджелудочной железы — симптом Курвуазье — Герье).

Значительно чаще пальпация позволяет обнаружить не желчный пузырь, а болевые точки и симптомы, характерные для воспалительного процесса в нем самом или в желчных ходах. Например, о воспалительном поражении желчного пузыря свидетельствует симптом Ортнера (появление боли при легком постукивании ребром ладони по реберной дуге в области его локализации). В этом случае можно выявить и симптомы Захарьина (резкая боль при поколачивании в области желчного пузыря), Василенко (резкая боль при поколачивании в области желчного пузыря на высоте вдоха), Образцова — Мерфи (после медленного и глубокого погружения кисти руки в область правого подреберья на выдохе больному предлагают сделать глубокий вдох; в этот момент возникает или резко усиливается боль).

Рис. 61. Болевые точки при заболеваниях желчных путей.

При заболеваниях желчного пузыря болезненность выявляется и в других точках (рис. 61). Нередко она отмечается при надавливании справа от X—XII грудных позвонков, а также при постукивании ребром кисти или надавливании несколько правее позвоночника на уровне IX—XI грудных позвонков. Можно также выявить френикус-симптом (болезненность при надавливании между ножками правой грудинно-ключично-сосковой мышцы).

Перкуторно желчный пузырь, как правило, также не определяется. Это бывает возможно лишь при значительном увеличении его (применяют очень тихую перкуссию).

Пальпация печени.

Прежде чем пальпировать печень, рекомендуется перкуторно определить ее границы. Это позволяет не только судить о величине печени, но и определить, с какого места следует начинать пальпацию. Печень при перкуссии дает тупой звук, но поскольку нижний край легкого частично прикрывает се, то можно определить две верхних границы печеночной тупости: относительную (истинную) и абсолютную. На практике, как правило, определяют границы абсолютной тупости, верхнюю и нижнюю.

При пальпации печени необходимо соблюдать определенные правила и технику исполнения. Больной должен лежать на спине со слегка приподнятой головой и выпрямленными или чуть согнутыми в коленных суставах ногами. Руки его должны лежать на груди (для ограничения подвижности грудной клетки на вдохе и расслабления мышц живота). Исследующий садится справа от больного, лицом к нему, ладонь правой руки с чуть согнутыми пальцами кладет плашмя на живот, в области правого подреберья, на 3—5 см ниже границы печени, найденной перкуторно, и левой рукой охватывает нижний отдел правой половины грудной клетки, причем 4 пальца ее располагает сзади, а большой палец — на реберной дуге (рис. 59, а). Это ограничивает подвижность (расширение) грудной клетки во время вдоха и усиливает движения диафрагмы книзу. При выдохе больного исследователь поверхностным движением оттягивает кожу вниз, погружает кончики пальцев правой руки в брюшную полость и просит больного сделать глубокий вдох. При этом нижний край печени, опускаясь, попадает в искусственный карман, обходит пальцы и выскальзывает из-под них. Пальпирующая рука все время остается неподвижной. Если нижний край печени не удалось прощупать, манипуляцию повторяют, переместив кончики пальцев на 1—2 см вверх. Это делают до тех пор, поднимаясь все выше, пока не пропальпируется нижний край печени или же правая рука не достигнет реберной дуги.

Рис. 59. Пальпация печени:

а - обычная;

б - толчкообразная.

Пальпация нижнего края печени производится обычно по правой срединно-ключичной линии или по наружному краю правой прямой мышцы живота. Однако при необходимости его можно пропальпировать по всем 5 линиям, начиная с правой передней подмышечной и заканчивая левой окологрудинной.

При скоплении в брюшной полости значительного количества жидкости пальпация печени затрудняется.

В этом случае ее можно прощупать путем толчкообразной баллотирующей пальпации (рис. 59, б). Сомкнутыми 2, 3, 4-м пальцами правой руки наносят толчкообразные удары по передней брюшной стенке снизу вверх до реберной дуги, пока не обнаружится плотное тело — печень. При толчке она сначала отходит в глубину брюшной полости, а затем возвращается и ударяется о пальцы, т. е. становится ощутимой (симптом «плавающей льдинки»).

В норме печень пальпируется в 88 % случаев. Нижний край ее находится у края реберной дуги, по правой срединно-ключичной линии. Он мягкий, острый или слегка закругленный, ровный, безболезненный, легко подворачивается при пальпации.

Расположение печени ниже края реберной дуги свидетельствует о ее увеличении либо смещении. Решить этот вопрос можно лишь при определении положения ее границ, что делают перкуторно.

Если размеры печени не меняются, то смещение нижней границы печеночной тупости, происходящее одновременно с однонаправленным смещением ее верхней границы, говорит лишь об опущении печени. При увеличении же печени вниз смещается только нижняя ее граница. Это наблюдается при застое венозной крови в печени (застойная печень), воспалительных процессах в печени и желчных путях, при некоторых острых инфекционных болезнях (дизентерия, брюшной тиф, холера, малярия), в начальной стадии цирроза печени и т. д.

Смещение же только нижней границы печени вверх может быть вызвано уменьшением размеров печени (например, в конечной стадии портального цирроза ее).

Смещение верхней границы печени (вверх или вниз) сравнительно редко бывает обусловлено поражением самой печени (верхняя граница может смещаться вверх при раке или эхинококкозе печени). Чаще всего это происходит по другим причинам (высокое стояние диафрагмы при метеоризме, асците, беременности; низкое — при эмфиземе, пневмотораксе, энтероптозе; оттеснение печени от диафрагмы в случаях скопления газа под диафрагмой). При правостороннем экссудативном плеврите, пневмонии, инфаркте легкого, сморщивании нижней доли правого легкого возможно кажущееся смещение верхней границы печеночной тупости вверх.

Рис. 60. Нормальные размеры печени (по Курлову).

В ряде случаев можно пропальпировать не только нижний край печени, но и часть ее (пальцы ставят сразу под правой реберной дугой и, легко надавливая на брюшную стенку, скользят по поверхности печени). При этом выясняют особенности ее поверхности (гладкая, ровная, бугристая), консистенции (мягкая, плотная), выявляют наличие болезненности и т. д.

Гладкая, ровная, мягковатая поверхность печени с закругленным краем, болезненность при пальпации наблюдаются при воспалительных процессах в печени и внутрипеченочных желчных путях, а также при остром застое крови на почве сердечной недостаточности.

Бугристая поверхность, неровность и уплотнение нижнего края отмечается при сифилитическом поражении печени, эхинококкозе. Особенно резкая плотность («деревянная») выявляется при раковом поражении печени.

Уплотнение края печени бывает при гепатитах, циррозе (отмечается и неровная поверхность).

Болезненность печени при пальпации наблюдается при воспалительном процессе или растяжении ее (например, застойная печень).

Размеры печени определяют по методу Курлова (рис. 60). Для этого измеряют расстояние между верхней (найденной перкуторно) и нижней (найденной перкуторно и пальпаторно) границами печени по правой срединно-ключичной и по передней срединной линиям, а также по левой реберной дуге (расстояние между установленной точкой по левой реберной дуге и условной верхней границей печени по передней срединной линии — косой размер). Размеры печени в норме по срединно-ключичной линии в среднем составляют 9±1—2 см, по передней срединной — 8±1—2 см, по левой реберной дуге — 7±1—2 см.

Перкуссия печени.

Печень при перкуссии дает тупой звук, но поскольку нижний край легкого частично прикрывает ее, то можно определить две верхних границы печеночной тупости: относительную (истинную) и абсолютную. На практике, как правило, определяют границы абсолютной тупости, верхнюю и нижнюю.

При перкуссии печени пациент должен находиться в горизонтальном положении. Палец-плессиметр располагают параллельно искомой границе.

Верхнюю границу абсолютной печеночной тупости можно определять по всем линиям, которые используются для нахождения нижнего края легких, но обычно ограничиваются перкуссией по правым окологрудинной, срединно-ключичной и передней подмышечной линиям. При этом пользуются тихой перкуссией. Перкутируют сверху вниз, от ясного звука до тупого. Найденную границу отмечают точками на коже по верхнему краю пальца-плессиметра, т. е. со стороны ясного звука. В норме верхняя граница абсолютной тупости печени находится на окологрудинной и срединно-ключичной линиях соответственно на верхнем и нижнем краях VI ребра и на передней подмышечной линии на VII ребре. Верхняя граница относительной тупости лежит на ребро выше. Для ее определения используют перкуссию средней силы.

Нижнюю границу абсолютной печеночной тупости определяют по передней подмышечной, срединно-ключичной и окологрудинной линиям справа, по передней срединной линии, слева — по окологрудинной. Перкутируют снизу вверх от тимпанического звука до тупого.

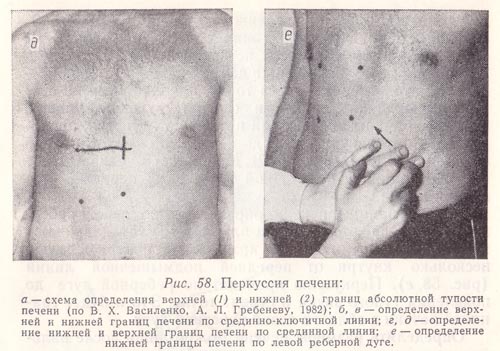

Рис. 58. Перкуссия печени:

а — схема определения верхней (1) и нижней (2) границ абсолютной тупости печени (по В. X. Василенко, А. Л. Гребеневу, 1982);

б, в — определение верхней и нижней границ печени по срединно-ключичной линии;

г, д — определение нижней и верхней границ печени по срединной линии;

е — определение нижней границы печени по левой реберной дуге.

Найденную границу отмечают на коже точками по нижнему краю пальца-плессиметра, т. е. со стороны тимпанита.

У здорового человека нормостенического телосложения нижняя граница печеночной тупости на левой окологрудинной линии располагается по нижнему краю левой реберной дуги, на передней срединной — на границе между верхней и средней третями расстояния от мечевидного отростка до пупка, на правой окологрудинной — на 1,5— 2 см ниже нижнего края правой реберной дуги, на срединно-ключичной — по нижнему краю правой реберной дуги, на передней подмышечной линии — по нижнему краю X ребра.

У лиц астенического телосложения нижний край печени располагается несколько ниже, а гиперстенического — выше, чем у нормостеников, но это в основном касается лишь границы, располагающейся по передней срединной линии. В вертикальном положении больного нижний край печени смещается вниз на 1—1,5 см.

Границы печени можно определять и по методу Курлова. С этой целью по срединно-ключичной линии справа находят верхнюю границу абсолютной тупости печени, а также ее нижний край (рис. 58, б, в), и по передней срединной линии определяют нижнюю границу (рис. 58, а). Верхняя граница на этой линии условна (установить ее невозможно, так как здесь печень граничит с сердцем, которое при перкуссии также дает тупой звук). Для определения этой границы через точку, находящуюся на срединно-ключичной линии и соответствующую уровню верхней границы абсолютной печеночной тупости, проводят горизонтальную линию до пересечения ее с передней срединной линией (рис. 58, д). Место пересечения и будет верхней границей печеночной тупости по передней срединной линии.

Затем границы печени определяют по левой реберной дуге. Для этого палец-плессиметр устанавливают перпендикулярно нижнему краю левой реберной дуги, несколько кнутри от передней подмышечной линии (рис. 58, е). Перкуссию проводят по реберной дуге до появления тупого звука и ставят точку. Это и будет границей печени в области левой реберной дуги.

Определить размеры печени можно лишь после пальпации ее нижнего края, позволяющей уточнить его локализацию, а также получить представление о его очертаниях, форме, консистенции, болезненности и особенностях поверхности самой печени.

Пальпация поджелудочной железы (прощупывание) не всегда является достаточно эффективным методом. Если у пациента не возникает специфических жалоб на текущее состояние организма, нарушение работы пищеварительной системы, то прощупать конкретные изменения в железе не выйдет. Чаще всего пальпацию проводят по Гроту (специальный метод пальпации, разработанный доктором Гротом).

Статистика показывает, что у 1% мужчин и 4% женщин можно прощупать поджелудочную железу.

Обратите внимание: не занимайтесь самостоятельной терапией. Процедура должна проводиться квалифицированным специалистом, чтобы не навредить организму.

Основная проблема, которая возникает перед специалистами, состоит в том, что поджелудочная железа (ее воспаленный участок) может быть принята за любой другой воспалительный процесс в ЖКТ. К примеру, панкреатит довольно часто путают с язвой и наоборот.

Перед проведением процедуры нельзя кушать.

Перед проведением процедуры нельзя кушать. Обратите внимание: пальпация поджелудочной железы является достаточно болезненной процедурой. Брюшная стенка оказывает некое давление на движения врача, вследствие чего возникают спазмы, дискомфорт, резкие боли в области, которую пальпируют.

Процедура проводится по следующей методике:

Обратите внимание: процедура должна проводится на пустой желудок. Ограничьте себя от приема пищи на несколько часов перед началом процедуры.

На передней брюшной стенке находятся специальные “контрольные” точки. При поражении одной из этих точек у пациента проявляются сильные болевые ощущения. Именно поэтому контрольные точки называют “болезненными”.

На передней брюшной стенке находятся специальные “контрольные” точки. При поражении одной из этих точек у пациента проявляются сильные болевые ощущения. Именно поэтому контрольные точки называют “болезненными”.

Пальпация поджелудочной, которая проводится самостоятельно либо человеком без соответствующей квалификации, может нанести огромный вред. Вы можете попасть на данные болезненные места, усугубить текущее положение путем усиления болевых ощущений и дискомфорта.

Пальпацию детского организма следует проводить в случае заметного увеличения, уплотнения органа. Прощупывание у малышей проводится натощак (желудок должен быть пуст, чтобы получить максимально корректные сведения).

Совет: пальпация должна проводится квалифицированным специалистом, который знаком с строением организма, нормами и отклонениями от нормы.

Доктор ощупает желудок и поперечно-ободочную кишку. Это требуется для предварительной “ориентации” врача, чтобы исключить возможность принятие поджелудочной железы за любой другой орган. После предварительного ощупывания, врач может определить точную локализацию нужного органа.

Прощупывания у ребенка проводится натощак.

Прощупывания у ребенка проводится натощак. Пальцы устанавливают горизонтально к телу малыша и параллельно продольной оси обследуемого органа. Пальцы должны находится примерно на 3 сантиметра выше, чем большая кривизна желудка.

Малыш должен сделать вдох, а врач в это время создаст так называемую “кожную складку”. Постепенно, во время вдоха пациента, пальцы терапевта будут проходить ниже к задней стенке брюшной полости (там они будут перемещаться в разном направлении, чтобы полностью ощупать нужную локацию).

Показателем в пределах нормы считается орган, диаметром 2 сантиметра, который является мягким, неподвижным и не приносит болезненных ощущений или дискомфорта малышу. Контуры должны быть нечеткими, а сам орган должен иметь горизонтальное расположение.

При наличии панкреатита или его хронической формы с поджелудочной железой происходят некоторые деформации. Она начинает увеличиваться в размерах, становится более плотной, вызывает болезненные ощущения у малыша. Воспаленный орган легко прощупывается за счет своих размеров и бугристости. Довольно часто воспаление деформирует форму живота пациента.

Пальпация поджелудочной железы – сложная процедура, поскольку орган располагается глубоко в брюшине. Если орган здоровый, прощупать его получается только у 1% мужчин и у 4% женщин. Но патология часто никак себя не обнаруживает, отклонения в состоянии здоровья долго остаются незамеченными.

Поджелудочная железа обычно обнаруживается только при уплотнении и увеличению. При пальпации устанавливается расположение, форма и размеры органа. Если обнаруживается отклонение или увеличение, то проводится дифференциальная диагностика между аномалиями строения органа, воспалением и новообразованием.

Пальпация часто сочетается с осмотром для установления болезненных участков. Выявленная зона уплотнения должна быть охарактеризована по размерам, степени плотности и болезненности.

Осмотр начинается со сбора жалоб. Боли могут быть по продолжительности и характеру разными. Приступы, возникающие через 3-4 часа после приема еды характерны для калькулезного панкреатита.

Особенно сильные болезненные ощущения отмечаются при остром панкреатите. Если они сохраняются долго, то такое возможно при опухолях.

Общий осмотр дает возможность обнаружить общее истощение пациента, наличие желтухи.

При панкреатите наблюдается бледность кожи и участками цианоза, который развивается на фоне интоксикации. При хронических формах наблюдается похудение, сухость кожи и снижение тургора.

Данная процедура позволяет выявить наличие притупленного тимпанического или тупого звука. Такое явление нередко наблюдается при кистах или опухолях.

Она проводится по топографическим линиям от уровня пупка вверх. У здоровых людей поджелудочная железа при перкуссии является недоступной.

При заболеваниях поджелудочной железы процедура позволяет выявить:

Таким образом, только очень большие опухоли или кисты могут отодвинуть желудок и петли кишок. В этом случае в средней части живота слышен при обследовании тупой звук.

Пальпация проводится в лежачем положении после очищения кишечника клизмой. Иногда назначается промывание желудка. Если с органом все хорошо, то кожа эпигастрия безболезненная, напряжения нет. Толщина подкожно-жирового слоя слева и справа должна быть одинаковой.

При поверхностной пальпации внимание обращается на чувствительность кожи.

Болезненные ощущения могут быть при остром панкреатите или в период обострения хронической формы. Напряжение отражает выраженность и распространенность воспаления. Но в начале заболевания этот признак может отсутствовать.

Пальпация по Гроту основывается на болевых приемах. Для проведения процедуры пациент ложится на правый бок, но ноги согнуты. Правая рука заводится назад. Пальпация проходит левой части живота от прямой мышцы. На вдохе пальцы погружаются до задней стенки.

Исследуются основные точки:

Метод по Гроту применяется чаще. Классический способ позволяет выявить проблему только при наличии опухолевых проблем, а также при очень дряблой брюшной стенке. В этом случае железа прощупывается как неподвижный плоский тяж, расположенный в горизонтальном направлении.

Когда удается нащупать нормальную железу, то создается чувство перекатывания кончиков пальцев через безболезненный валик диаметром около 1,5-2 см. Орган должен быть неподвижен, не урчит, не меняет формы в ответ на проведенные мероприятия. Этим она отличается от расположенных рядом органов.

Осмотр начинают со здоровых тканей. Хвост железы пальпируют правой ладонью. Ее кладут у наружного края живота (левой прямой мышцы). Делают это так, чтобы кончики пальцев находились на уровне левой реберной дуги.

Для удобства врачи используют метод бимануальной пальпации. В этом случае левая ладошка заводится с правой стороны под спину пациента. Во время обследования доктор на выдохе пациента подает заднюю брюшную стенку в направлении ощупывающей руки.

Если есть увеличение поджелудочной железы, происходит сдавливание брюшной аорты. В этом случае при полном выдохе прослушивается систолический шум.

Для процедуры используется фонендоскоп. С каждым выдохом он погружается вглубь живота. Такое действие приводит к пережатию аорты и появлению стенотического шума.

У здорового человека никаких шумов нет. Если они появляются, то это свидетельствует об увеличении и уплотнении поджелудочной железы. Такое явление наблюдается при индурактивном панкреатите и .

Видео пальпации поджелудочной железы по Образцову: